はじめに

ここ数年で一気に注目を浴びるようになったのが、電動キックボードなどに代表される 特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)です。

2023年(令和5年)7月から道路交通法が改正され、新しい車両区分として扱われるようになったため、学科試験でも関連問題が増えています。

特定小型原付は「免許不要・16歳以上で運転可能」という大きな特徴を持ちますが、その分、細かな交通ルールや標識の解釈で間違えやすい部分があります。

特に 「車両通行止め」の標識に補助標識がついているケース は、試験でひっかけ問題として狙われやすいテーマのひとつです。

この記事では、実際に出題される可能性がある次の問題を取り上げ、正解とその理由を詳しく解説していきます。

問題

「この標識のある道路を、特定小型原動機付自転車で通行した。」

答え

👉 答えは ⭕️(通行できる) です。

解説① 標識の意味を正しく理解する

まず、この標識の基本から確認しましょう。

- 赤い丸に斜線が入っている標識は 「車両通行止め」 を表します。

→ 自転車を含め、すべての車両がその先を通行できません。

しかし、ここに補助標識として 「自転車を除く」 が付いていると状況が変わります。

- 「自転車を除く」とは、普通自転車に限り通行を許可する、という意味です。

- では、特定小型原付はどう扱われるのでしょうか?

結論から言うと、この場合は 普通自転車と同様に通行が認められます。

解説② 特定小型原付とは?

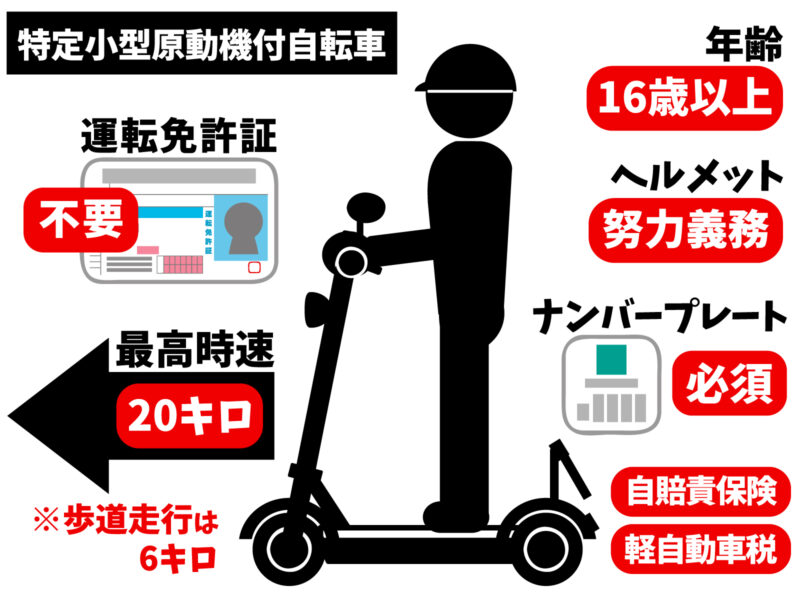

特定小型原付は、次の基準をすべて満たす電動機付きの乗り物です。

- 車体の大きさ

長さ190cm以下、幅60cm以下 - 原動機

定格出力0.60kW以下の電動機 - 速度

最高速度20km/hまで - 構造

オートマチック機構を持ち、走行中に最高速度を変更できない - 灯火類

最高速度表示灯を備えている

さらに、ナンバープレートの取得や自賠責保険の加入も義務づけられています。

ただし、運転免許は不要で、16歳以上であれば誰でも乗ることが可能です。

解説③ 「自転車を除く」と特定小型原付の関係

道路交通法上、特定小型原付は 「車両」の一種 です。

そのため、原則的には「車両通行止め」の規制対象になります。

しかし、補助標識が「自転車を除く」となっている場合、特定小型原付も自転車と同様に通行できると解されています。

これは、交通規制の解釈として「普通自転車と同じ扱いにする」ことが明記されているためです。

したがって、問題文にある「特定小型原付で通行した」という行為は ⭕️(正しい) となります。

解説④ 学科試験で狙われやすいポイント

学科試験では、以下のような「ひっかけパターン」がよく出題されます。

- 誤答例①

「車両通行止め(自転車を除く。)だから、特定小型原付も通れない」 → × - 誤答例②

「自転車だけ通行できるので、特定小型原付は通れない」 → × - 正答

「特定小型原付は自転車と同様に扱われるため通行できる」 → ○

特に「電動=原付=通行禁止」と早合点してしまう人が多いため、注意が必要です。

補足① 特定小型原付の基本ルール(簡単に)

この記事のテーマは「標識」なので細かい説明は省きますが、基本的なルールも押さえておきましょう。

- 16歳未満は運転禁止

- 二人乗り禁止

- 飲酒運転禁止(自転車と同じく罰則あり)

- 車道通行が原則(歩道は原則通行不可)

- 特例車両(時速6km以下・点滅灯あり)のみ、一部歩道通行可

これらを知っておくと、学科試験で関連問題が出ても対応できます。

補足② 他の補助標識の例

「自転車を除く」以外にも、補助標識で対象が変わるケースがあります。

- 「原付を除く」 → 原付は通れる

- 「二輪を除く」 → バイク(二輪車)は通れる

- 「自転車及び歩行者を除く」 → 両方通れる

試験では「補助標識を読み落とす」ことが最も多いミスなので、常にセットで覚えておくことが大切です。

まとめ

- 「車両通行止め」+「自転車を除く」の標識がある道路では、 特定小型原付も通行可能。

- 学科試験では「自転車と同じ扱いになるか?」を問う問題がよく出る。

- 標識は「本標識」と「補助標識」を必ずセットで読むこと。

- 特定小型原付のルールはまだ新しいため、誤解しやすい分野。

👉 今後の試験対策として、標識問題は「補助標識の有無」に注目して解く習慣をつけておきましょう。