はじめに

「夜はロービームで走るのがマナー」と考えがちですが、道路交通法上は ハイビーム(走行用前照灯)が原則 です。学科試験では、意外な正解としてここが逆に出題されるケースもあります。

今回は、「前照灯の名称」「照射距離」「法的扱い」に加えて、実際に 判例で問われた過失責任の事例 も紹介しつつ、理解を深めます。

問題

夜間走行中は、原則として前照灯は上向き(ハイビーム)にして走行する。

○/×/わからない

答え

○(マル)

基本解説

道路交通法施行令第18条は以下のように規定しています。

- 原則: 走行用前照灯(ハイビーム)を使用

- 例外: 対向車や走行車とのすれ違い、市街地などではすれ違い用前照灯(ロービーム)に切り替える

前照灯の呼び名と照射範囲

- 走行用前照灯(ハイビーム):約100mを照射

- すれ違い用前照灯(ロービーム):約40mを照射

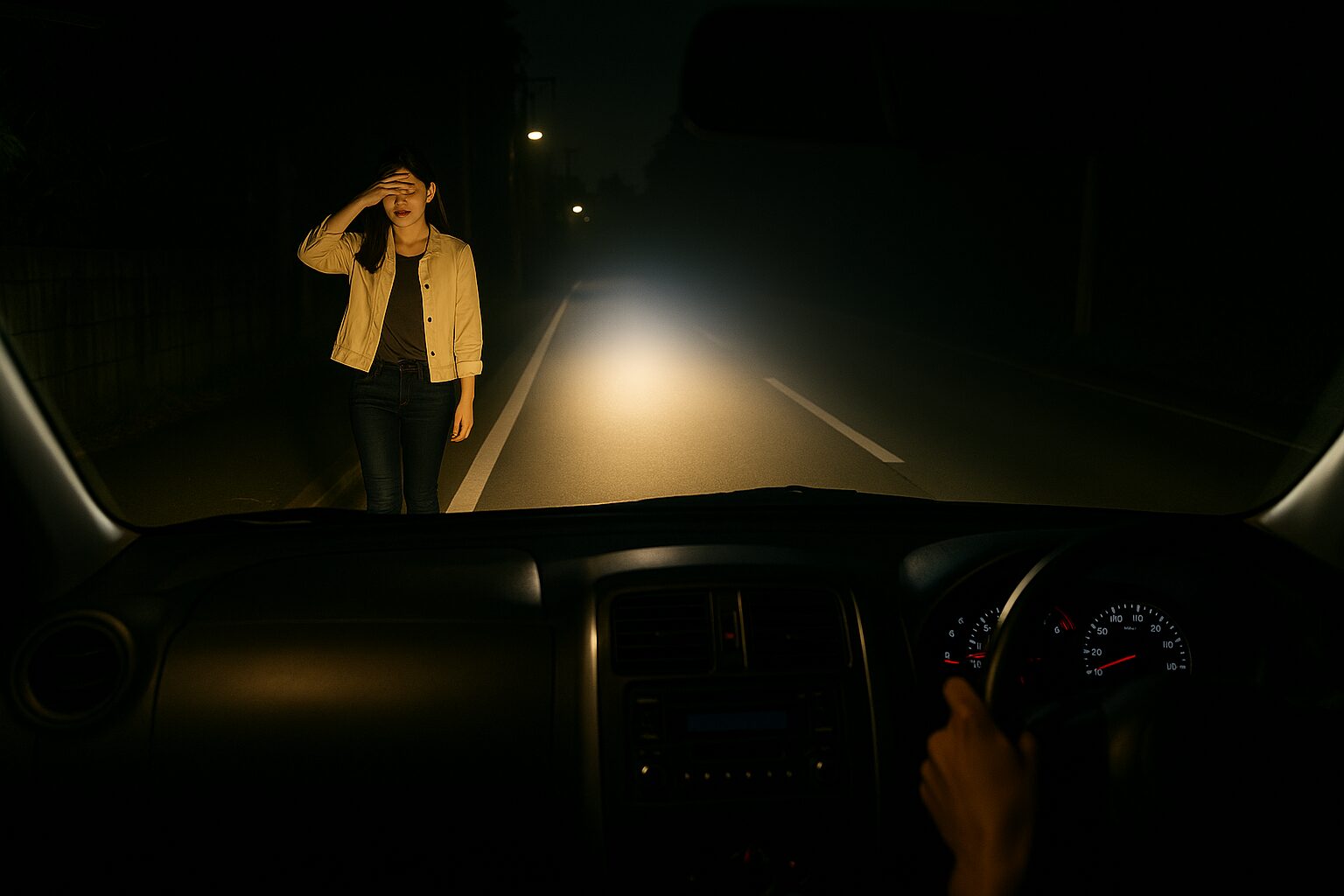

例:時速60km(約16.7m/s)の車がロービームで走行していると、わずか2秒で照射範囲を走り抜けてしまう計算です。暗い夜道では特にリスクが大きく、ハイビームが安全とされる理由です。

判例:下向きライトによる過失と賠償責任

福岡地裁の判例(平成18年9月28日)では以下のように判断されました 裁判所+6人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社+6road-to-the-l4.go.jp+6ウィキペディア。

事案概要

- 高速道路で追突事故が発生。

- 被害者母子が事故車車外に出たところに、後続車がロービームで高速で接近し、母子に衝突。

- 被害母子は重度後遺障害を負傷。

裁判の結論

- 刑事では過失認定されず、無罪が確定。

- 民事訴訟では、ロービーム下で走行した行為が過失として重く評価され、約3億4,100万円の賠償責任が認定されました 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社。

この事例から、夜間はハイビームによって視認性を確保すべき義務があると裁判所が判断した点は非常に示唆的です。

データから見える実態

- 富山県警の調査では、夜間歩行者死亡事故の94%がロービーム使用中に発生。衝突を回避できた可能性のあるケースは74% 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社+1。

- 警察庁によれば、全国の夜間歩行者死亡事故の95%はロービーム走行中であり、上向きライトでは死亡事故がほぼなかったとされています 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社。

問題の整理とひっかけポイント

| 設問タイプ | 正解 | 解説 |

|---|---|---|

| 「夜間はハイビームが原則」 | ○ | 法的に明確な原則 |

| 「夜はロービームで走る」 | × | 視認性が低く危険 |

| 「走行用前照灯=ハイビーム、すれ違い用前照灯=ロービーム」 | ○ | 用語と機能を理解しているかが鍵 |

まとめ

試験では「常識と法律が逆」な問題に惑わされず、正確な知識でクリアしましょう。

夜間走行は 原則:ハイビーム、例外時のみロービームを使用。

照射距離の違い が視界の明暗を大きく左右する。

判例では、ロービームによる過失が高額賠償に直結したケースあり。

統計データからも、夜間はハイビーム使用の重要性が明白。