はじめに

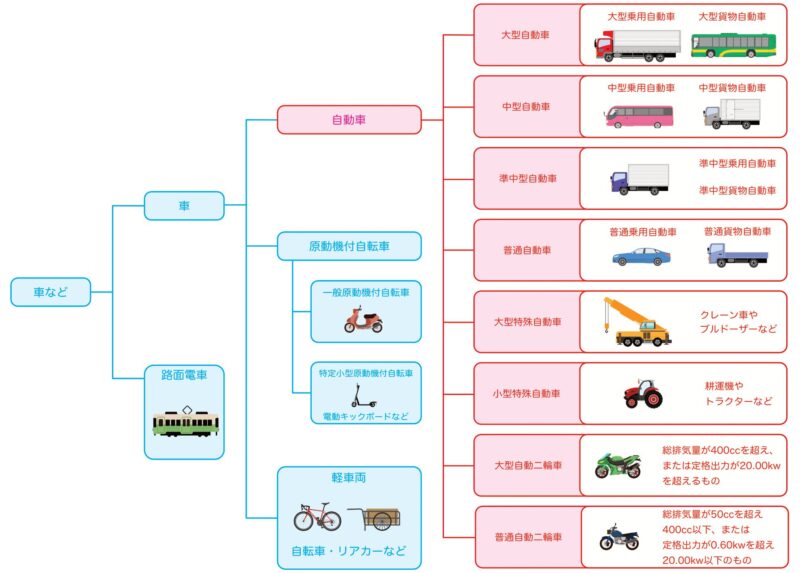

道路交通法では、道路を通行するさまざまな「車など」について、明確な区分が定められています。自動車や原動機付自転車、軽車両といった分類に加え、路面電車も含まれるため、文章の中で「車は」「自動車は」と書かれている場合、その対象が何を指しているのかを正しく理解することが大切です。特に学科試験の問題では、この区分を把握していないと文章の意味を取り違えやすく、誤答につながってしまいます。今回は、この「車など」の区分を整理し、それぞれがどのような乗り物を指すのかについて解説していきます。

学科試験や教本を読むと、必ずといっていいほどこんな表現が登場します。

- 「車は、〇〇しなければならない。」

- 「自動車は、〇〇しなければならない。」

- 「軽車両は、〇〇してはならない。」

こうした文章を正しく理解するには、「車」「自動車」「軽車両」などの言葉が、法律上どの範囲を指しているのかを知らなければなりません。たとえば「車」と書かれていたら、自転車も含まれますし、「自動車」と書かれていれば、自転車は含まれていません。

つまり、この区分を知らないと「一体、誰のことを言っているのか?」が曖昧になり、問題文の正しい解釈ができなくなってしまうのです。

そこで今回は、道路交通法における「車などの区分」を図解を交えながらわかりやすく解説していきます。

車などとは?

まず最初に押さえておきたいのは「車など」という言葉です。

これは 「車(車両)」と「路面電車」 をまとめた呼び方になります。

- 車(車両)= 自動車・原動機付自転車・軽車両

- 路面電車

この2つを合わせたものが「車など」です。

道路交通法の条文では「車などは〇〇」といった形で記されることがありますが、実際には自動車だけでなく、自転車や路面電車も含まれることを覚えておきましょう。

車(車両)の区分

車(車両)はさらに細かく分かれており、大きく3つのジャンルがあります。

- 自動車

- 原動機付自転車

- 軽車両

それぞれを詳しく見ていきましょう。

1. 自動車

自動車はもっとも多くの区分を含む大カテゴリです。

- 大型自動車:バスや大型トラックなど

- 中型自動車:中型バス、中型トラック

- 準中型自動車:2tトラックなど、18歳から運転可能

- 普通自動車:一般的な乗用車や軽自動車

- 大型特殊自動車:ブルドーザーやクレーン車

- 小型特殊自動車:農耕用のトラクターなど

- 自動二輪車:排気量に応じて「大型自動二輪」と「普通自動二輪」に区分

このように、自動車は非常に多様で、それぞれの免許制度とも直結しています。

👉 ポイント:学科試験では「普通自動車」=乗用車だけでなく貨物車(軽トラックなど)も含まれる点に注意。

2. 原動機付自転車(原付)

いわゆる「原付バイク」ですが、法的にはさらに区分されています。

- 一般原動機付自転車

排気量50cc以下、または定格出力0.6kW以下のもの。 - 特定小型原動機付自転車

2023年の改正で新設されたカテゴリで、電動キックボードなどが含まれます。

👉 試験での注意点:

「原付=スクーター」だけではなく、電動キックボードも含まれるようになった点が最新ポイントです。

3. 軽車両

「軽車両」とは、自転車やリヤカーなど、人や動物の力で動く車両を指します。

- 自転車

- リヤカー

- 牛馬に引かせる荷車

👉 ポイント:学科試験でよく問われるのは「自転車は軽車両である」という点。歩行者ではなく車両に含まれるため、信号遵守や車道通行義務が発生します。

路面電車

「車など」に含まれるもうひとつの存在が「路面電車」です。

路面電車は車両とは別枠扱いですが、交差点での優先権や信号規制の問題で必ず出題されます。特に「路面電車は進行方向別通行区分に従わなくてもよい」という特例があるため、試験対策では注意が必要です。

学科試験 例題

例題1:「車は〜」

問題

車は、道路に設けられた歩道や路側帯を通行してはならない。

(○か×か)

解説

ここでいう「車」には、自動車・原動機付自転車・軽車両(自転車など)が含まれます。つまり、自転車も「車」なので、原則として歩道は通行できません。

👉 答えは ○(正しい)。

例題2:「自動車は〜」

問題

自動車は、進行方向別通行区分がある交差点では、指定された進行方向に従わなければならない。

(○か×か)

解説

「自動車」とは、大型・中型・準中型・普通車・自動二輪車などを指します。路面電車や軽車両は含まれません。

そのため、自転車(軽車両)や路面電車にはこのルールは直接適用されない点が重要です。

👉 答えは ○(正しい)。

例題3:「車などは〜」

問題

車などは、原則として左側通行しなければならない。

(○か×か)

解説

「車など」= 車(自動車・原付・軽車両)+ 路面電車。

つまり自動車も自転車も路面電車も含めて、原則として左側通行です。

👉 答えは ○(正しい)。

ポイント

- 「車」と書いてあれば 自動車・原付・軽車両すべてが対象。

- 「自動車」と書かれていれば 自転車は含まれない。

- 「車など」とあれば 路面電車も含まれる。

この違いを押さえていないと、同じような文章でも誤答しやすくなるのが学科試験の落とし穴です。

まとめ

ここまで道路交通法における「車などの区分」を整理してきました。

- 車など=車(自動車・原付・軽車両)+路面電車

- 「自動車」はさらに細かく区分され、免許制度と直結

- 「原動機付自転車」には電動キックボードも含まれる

- 「軽車両」は自転車・リヤカーなど。試験のひっかけポイント

- 「路面電車」は別枠だが、優先や信号で重要な存在

👉 学科試験問題では「車」「自動車」「軽車両」などの呼び方を正しく理解していないと、誰を対象にしたルールなのかが見抜けません。今回の区分整理を基礎にしておくと、次回以降の問題解説がぐっと理解しやすくなるはずです。

シリーズ記事リンク

- 第一弾 👉 【免許制度の歴史】免許の種類って何でこんなに多いのか。

https://online-ds.jp/2025/08/28/menkyo-history-normal-car/ - 第二弾 👉 【図解解説】あなたの免許で運転できる車を完全整理!普通・準中型・中型・大型の境界線とは?

https://online-ds.jp/2025/08/29/menkyo-diagram-explanation/