はじめに

これまで、2007年以降の運転免許制度の移り変わりについて、シリーズで解説してきました。

2007年に「中型免許」が新設されて以降、若者が交通運輸産業に就職することが難しくなり、人手不足が深刻化しました。

例えば、18歳で普通免許を取得しても、すぐには4トントラックを運転できない仕組みとなり、物流や旅客業界への新規人材の流入が大きく減少してしまったのです。

こうした課題を解決するため、2022年(令和4年)5月13日施行の道路交通法改正により、受講すれば資格要件を引き下げられる「受験資格特例教習」(以下「特例教習」と表記)が新たに制定されました。

今回は、この「特例教習」について、制度の背景や具体的な内容を図解を交えながらわかりやすく解説していきます。

受験資格特例教習とは?

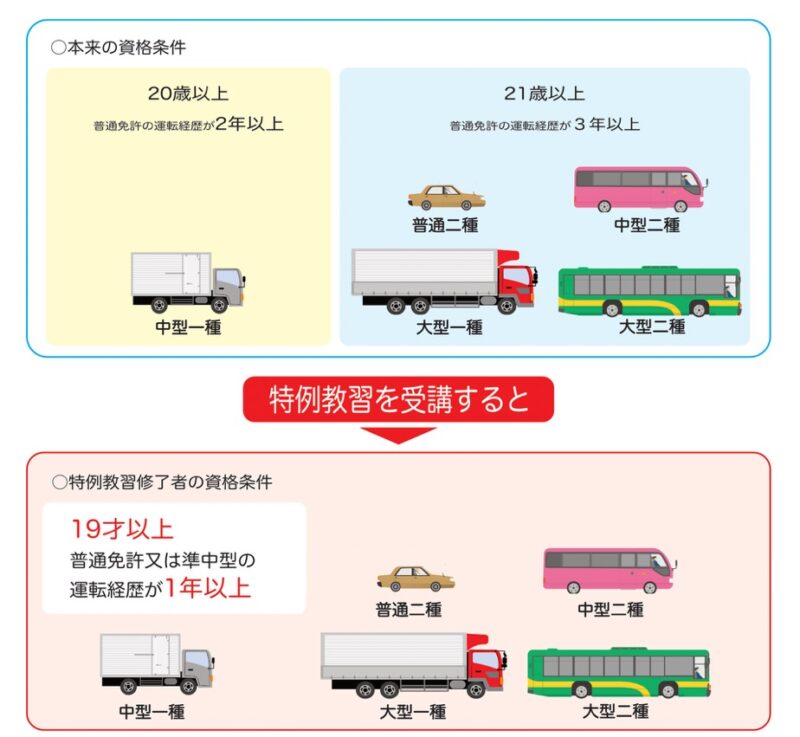

所定の特例教習を受けることで、受験資格を次のように緩和する制度です。

| 内容 | 通常 | 特例適用後 |

|---|

| 年齢 | 中型:20歳以上 大型・二種:21歳以上 | 全て19歳以上 |

| 経験 | 中型:普通免許2年以上 大型・二種:3年以上 | 普通免許1年以上 |

※図:受験資格特例教習を受けるとどうなる?

要するに、中型や大型、または二種免許を取得する際に必要な年齢や経験年数に満たなくても「受験資格特例教習」を受講すると、年齢(19歳以上)と経験(普通または準中型免許取得後1年)で免許を取得することができる制度です。

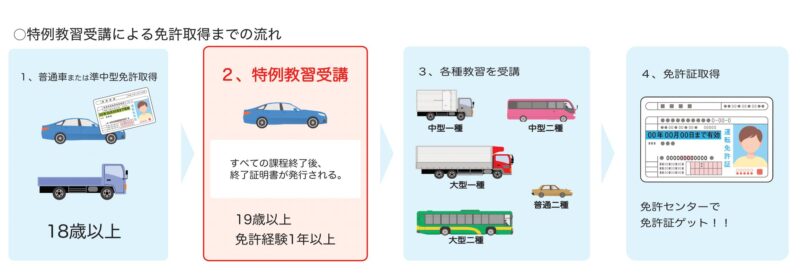

特例教習から免許取得までの流れ

では実際に、特例教習を受けてから中型・大型・二種免許を取得するまでの流れを整理してみましょう。

- 普通(または準中型)免許を取得

特例教習を受講するには、まず普通免許(または準中型免許)が必要です。 - 特例教習を受講

その後、該当する特例教習の課程を受け、普通車を使った実技や学科を受講します。 - 修了証明書の発行

教習を修了すると「修了証明書」が発行されます。

教習所に証明書を提出

修了証明書を教習所に提出すると、資格条件が引き下げられた状態で教習に参加できます。

(年齢要件:19歳以上、運転経歴:1年以上) - 中型・大型・二種免許の教習を受講

特例の条件下で、通常より早いタイミングから該当する免許の教習を受けることが可能になります。 - 免許センターでの取得手続き

教習を修了した後は、免許センターで試験・適性検査を受け、免許の書き換えを行えば正式に免許取得となります。

特例教習の種類

特例教習は【経験課程】【年齢課程】【年齢・経験課程】の3種類に分かれます。

いずれも学科と技能教習を行い、通常の教習では触れない内容も含まれているのが特徴です。

【経験課程】

対象:運転経歴が足りない方

- 目的

受験資格要件を「普通免許等保有1年以上」に引き下げる課程。

危険予測・回避能力や基礎的な運転技能を強化します。 - 技能教習

コース・路上教習のほか、シミュレーターを利用し、危険場面での予測・回避行動を実体験。 - 学科教習

ディスカッションを通じて、危険予測に関する理解を深めます。

【年齢課程】

対象:年齢要件を満たしていない方

- 目的

受験資格要件を「19歳以上」に引き下げる課程。

心理的特性と運転行動の関連を理解し、安全意識を高めます。 - 技能教習

運転適性検査、運転姿勢や運転状況の録画を実施。

その映像を用いて、指導員から客観的なフィードバックを受けます。 - 学科教習

第1段階・第2段階で運転適性検査や録画映像を振り返り、

「自分の性格傾向が運転にどう表れるか」を理解していきます。

【年齢・経験課程】

対象:年齢・運転経歴の両方が不足している方(多くの人が該当)

- 目的

受験資格を「19歳以上・普通免許等保有1年以上」に引き下げる総合課程。

【経験課程】と【年齢課程】を組み合わせて学びます。 - 技能教習・学科教習

危険予測や回避行動の体験型学習に加え、

運転適性検査や録画映像によるフィードバックを受けるなど、両方の内容を包括的に実施。

👉 まとめると、

- 経験課程=「危険予測・回避力を強化」

- 年齢課程=「心理特性と運転行動を理解」

- 年齢・経験課程=「両方を総合的に学ぶ」

となり、多くの方は【年齢・経験課程】を受講することになります。

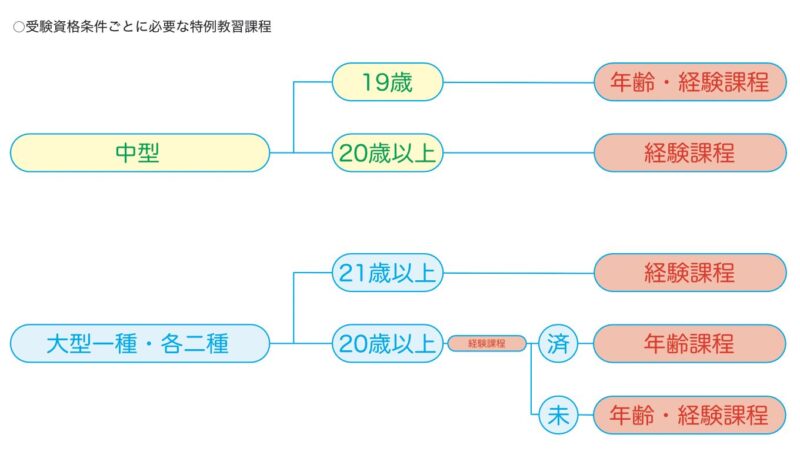

実際の選択については、図 を参考に進めていただくと、自分がどの課程に当てはまるかすぐに確認できます。

特例教習の種類・時限数・料金目安

| 課程の種類 | 引き下げ内容 | 学科時限 | 技能時限 | 合計時限 | 料金目安 |

|---|---|---|---|---|---|

| 年齢課程 | 年齢要件を19歳に引き下げ | 3時限 | 4時限 | 7時限 | 約¥80,000〜 |

| 経験課程 | 経験要件を「普通免許等1年以上」に引き下げ | 2時限 | 27時限 | 29時限 | 約¥200,000〜 |

| 年齢+経験課程 | 年齢・経験両方を引き下げ | 5時限 | 31時限 | 36時限 | 約¥250,000〜 |

※料金は教習所ごとに異なるため、あくまでも参考値です。

若年運転者期間と違反の扱い

特例教習を受けて免許を取得すると、本来の受験資格年齢に達するまでの間は「若年運転者期間」となります。

- 中型免許:20歳になるまで

- 大型・二種免許:21歳になるまで

※ただし、経験課程のみを受講した場合は「若年運転者期間」は設定されません。

この期間中に違反点数が3点以上になると、【若年運転者講習】の受講が義務づけられます。

若年運転者講習の概要

- 対象者:公安委員会から「若年運転者講習通知書」が郵送で届いた人

- 受講期間:通知書を受け取った翌日から1ヶ月以内

- 講習時間:連続2日間で計9時間

免許が取り消しになるケース

次の場合は、特例教習で取得した免許が取り消されます。

- 若年運転者講習を受講しなかった場合

- 講習を受講したが、その後の若年運転者期間内に再び3点以上の違反をした場合

注意点

若年運転者講習の詳細は、地域の各公安委員会に確認が必要です。

👉 まとめると、特例教習で免許を取った場合は「本来の年齢条件をクリアするまで」が試用期間のようなもので、違反が多ければ即アウト。つまり “お試し免許”のような緊張感のある期間” なんですね。

まとめ

本記事では、2022年施行の「受験資格特例教習」について、その制度の背景から受講の流れ、課程ごとの内容、さらに免許取得後の「若年運転者期間」のリスクまでを詳しく解説しました。特例教習は、中型・大型・二種免許の取得を早めたい方にとって大きなチャンスですが、その分リスク管理も重要です。

試用期間ともいえる若年運転者期間を安全に乗り切ることが、真のプロドライバーへの第一歩となります。