「普通免許さえ持っていれば、だいたいのクルマは運転できる」——そう思っていませんか?

実はその考え、かなり危険です。

免許制度は2007年、2017年と二度の大きな改正を経ており、「同じ普通免許」でも取得した年代によって運転できる車の範囲がまったく異なります。場合によっては「運転できると思っていた車」が実は対象外で、無免許運転になってしまうケースもあるのです。

今回は、制度の変遷を図解でわかりやすく整理しながら、標識の意味や「特定中型貨物自動車」といった少し聞き慣れない区分まで深掘りしていきます。

※この記事はシリーズ第2弾です。前回の記事はこちら 👉 普通免許の歴史と運転できる車の範囲

1. 年代別で変わる「普通免許」の範囲を図解で整理

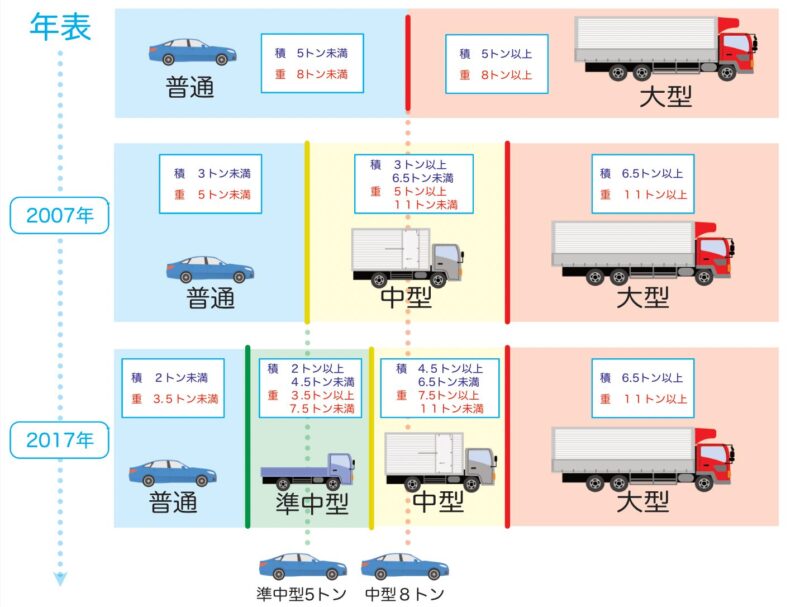

まずはこちらの図をご覧ください。

この図からわかるように、普通免許で乗車できる範囲は時代とともに大きく変化してきました。

- 2007年以前の普通免許

積載5トン未満・総重量8トン未満 → 「4トントラック」まで普通免許で運転可能 - 2007〜2017年の普通免許

積載3トン未満・総重量5トン未満 → 中型免許が新設され、範囲が縮小 - 2017年以降の普通免許

積載2トン未満・総重量3.5トン未満 → 準中型免許が新設され、さらに範囲縮小

こうして見ると「普通免許で運転できる車は、時代とともにどんどん小さくなってきた」ことが一目で理解できます。今では、普通車と小さな貨物自動車だけしか運転できません。

2. あなたの免許は今どの区分?

では、自分が持っている普通免許が今どう扱われているのかを確認してみましょう。

- 2007年以前に普通免許を取得した人

→ 現在の区分では「中型8トン限定免許」 - 2007〜2017年に普通免許を取得した人

→ 現在の区分では「準中型5トン限定免許」 - 2017年以降に普通免許を取得した人

→ 「準中型なしの普通免許(2トン未満)」

同じ「普通免許」という名前でも、時期によって中身は大きく違うのです。これを知らないまま運転してしまうと、思わぬリスクに直面する可能性があります。

3. 標識は昔も今も変わらない

ここでひとつ問題です。

この標識がある道路は、どんな車両が通行できないでしょうか?

- 中型以上?

- 準中型以上?

答えはどちらも不正解です。

正解は 「大型貨物自動車・特定中型貨物自動車・大型特殊自動車」です。

2007年以前の言い方では、「大型貨物自動車と大型特殊自動車」ということになります。

ここで大事なのは、免許制度が変わったとしても「標識が示す規制の対象」は変わらない、という点です。

もし制度改正ごとに標識の意味まで変わっていたら、道路は大混乱になってしまいます。実際、2007年以前にもこの標識は存在し、現在と同じ車両を対象にしていました。

4. 特定中型貨物自動車とは?

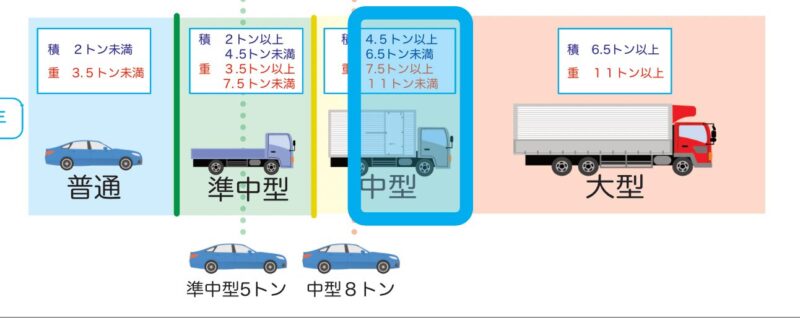

では「特定中型貨物自動車」とはどんな車両でしょうか?

- 車両総重量:8トン以上11トン未満

- 最大積載量:5トン以上6.5トン未満

この条件に当てはまる車が「特定中型貨物自動車」です。先ほどの表で示すとこの以下の図の青枠部分です。

一見すると「普通免許で運転できそう」と思えるサイズ感ですが、実は特定中型に分類され、規制対象になっています。現場では冷蔵車や建設資材を積むトラックなどが該当することが多く、知らずに運転すると「無免許扱い」になってしまうことがあります。

5. 制度改正がもたらした業界への影響

制度の改正は単にドライバー個人に影響を与えるだけでなく、教習所や物流業界全体にも大きなインパクトを与えました。

- 教習所は、新しい免許区分に対応するために車両を購入し直し、コースを改修する必要があった

- 大型免許は「10トンクラスの車両」で教習する必要があり、対応できる教習所が減少

- 物流業界は、18歳で普通免許を取ってすぐに4トントラックに乗れなくなり、人手不足が深刻化

その結果、「準中型免許」が導入されたのは若者を物流業界に戻すためでもあったのです。

6. まとめ

今回の記事では、図解と標識を交えながら免許制度の深掘りを行いました。

- 普通免許の範囲は取得年代で大きく違う

- 2007年と2017年の改正で範囲はどんどん狭くなった

- 標識の意味は制度改正に関係なく、一貫している

- 特定中型貨物自動車という落とし穴がある

- 制度改正は教習所・物流業界にも影響を与えている

「自分の免許で運転できる車」を正しく理解していないと、気づかないうちに無免許運転になる危険があります。

ぜひこの機会に、自分の免許証と照らし合わせて確認してみてください。

次回の記事では、免許制度の中でもあまり知られていない「受験資格特例教習」について詳しく解説します。通常の受験資格との違いや、どのような人が対象になるのかを整理していきますので、ぜひ続けてご覧ください。

次の記事「【特例教習】中型・大型・二種免許を早く取れる!制度の仕組みと注意点を徹底解説」へ

前回の記事をまだ読んでいない方はこちら 👉 普通免許の歴史と運転できる車の範囲