運転免許の学科試験や実地試験で、多くの人が迷いやすいのが**「駐停車時の余地に関するルール」です。「道路の左端から〇メートル空ける」という規定は、その道路に「歩行者が歩くためのスペース」**があるかどうかで、義務の有無が大きく変わります。

特に、路面に引かれた**「路側帯」と「車道外側線」**を混同してしまうと、学科試験で誤った解答を選ぶだけでなく、実際の運転で交通違反を犯したり、歩行者や自転車との接触事故を引き起こしたりするリスクが高まります。

本記事では、駐停車時の余地義務の核心である**「歩行者保護」の原則**を解説し、紛らわしい道路標示の違いを徹底的に比較することで、学科試験対策と実地運転の安全に役立つ知識を提供します。

1. 問題提起と回答:0.75mの余地義務はなぜ存在するのか?

まずは、駐停車に関する頻出問題を見てみましょう。

問題:「歩道や路側帯のない道路に駐車や停車をするときは、道路の左側に0.75メートル以内の余地をあけておかなければならない。」

さて、この内容は

⭕️ 正しい

❌ 誤り

答え:❌ 誤り(0.75mの余地義務はない)

正解は ❌ 誤り です。

問題文にある「0.75メートル」の余地義務は、**「歩行者が安全に通れるように、最低限のスペースを確保すること」**が目的です。

- 歩道や路側帯のない道路は、そもそも歩行者が通行することが想定されていない道路として扱われます。

- したがって、歩行者の通行を確保するための0.75mの余地をあける義務は発生しないため、問題文は間違いとなります。

では、どのようなルールで駐停車しなければならないのか、具体的なルールを見ていきましょう。

2. 基礎解説:駐停車の余地に関するルール

駐停車時の「余地」に関するルールは、道路の構造(歩行者スペースの有無)によって以下の3パターンに分けられます。

① 歩道や路側帯がない場合の駐停車方法

問題文のケースに該当するのがこれです。

- 駐停車位置: 道路の左側端に沿って駐停車しなければなりません。

- 余地義務: 0.75mの余地をあける義務はありません。左側端にピタッと寄せて(左側端から車までの間隔が30cm未満で)駐停車します。

② 0.75mの余地が必要な場合

このルールは、「歩行者の通行スペース」が設けられている場所に適用されます。

- 対象: 路側帯がある道路に、路側帯に入らず、車道側に駐停車するとき。

- 余地義務: 路側帯の幅が0.75m以上ある場合は、路側帯の中に入って駐停車しますが、この場合、歩行者が通行することができる0.75メートル以上の余地をあけて、駐停車する義務があります。

- ポイント: そもそも路側帯の幅が0.75m未満だった場合には、その路側帯に入って駐停車できません。その場合は、0.75mの余地をあける必要はありません。

③ 交通を妨げない義務(共通)

たとえ0.75mの余地を確保できたとしても、駐停車した結果として車の交通が妨げられる場合(幅が極端に狭い駐車余地が3.5m未満の道路など)は、駐車が禁止されます。

駐停車時は、必ず「歩行者の安全」と「他の車の通行の安全」の両方を満たす必要があるのです。

3. 重要解説:「路側帯」と「車道外側線」の徹底比較

駐車・停車の方法、そして左折の方法を決定づけるのは、道路の端に引かれた白い線の種類です。この「路側帯」と「車道外側線」を間違えることが、違反や学科試験のミスにつながる最大の原因です。

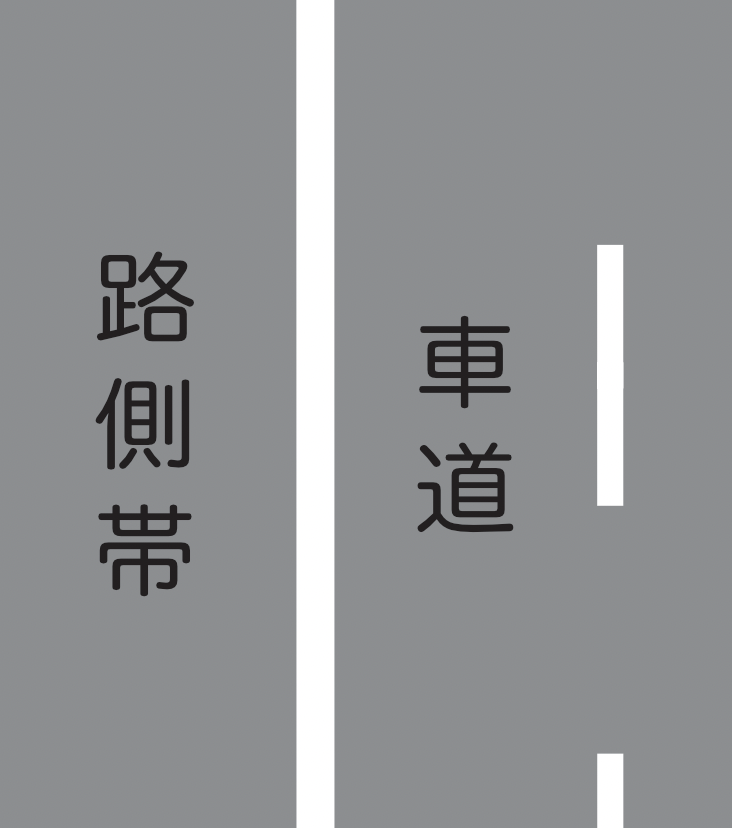

① 路側帯(ろそくたい)とは

| 特徴 | 内容 |

| 定義 | 歩行者の通行のために設けられた、歩道のない道路の端の帯状の部分。 |

| 線の種類 | 白色の線一本(または二本、もしくは白い実践一本と白い波線一本の計二本)。 |

| 車両の通行 | 原則禁止。歩行者のためのスペースであるため、車は路側帯を通行してはならない。横切る場合を除く、 |

| 駐停車 | 路側帯の幅によって、路側帯の内側または路側帯をまたいで駐停車が可能。 |

| 余地義務 | 路側帯の内側に車を駐停車した場合は、0.75mの余地をあける。 |

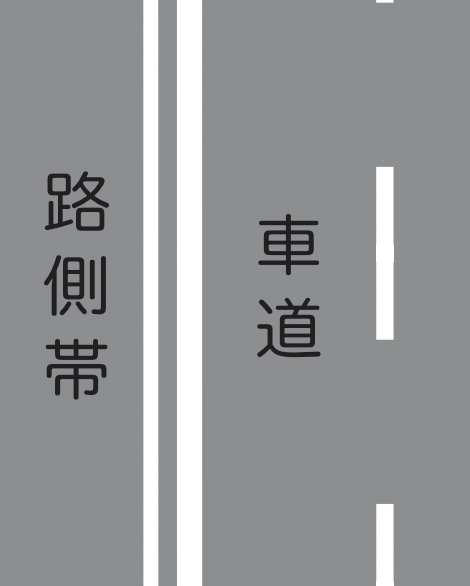

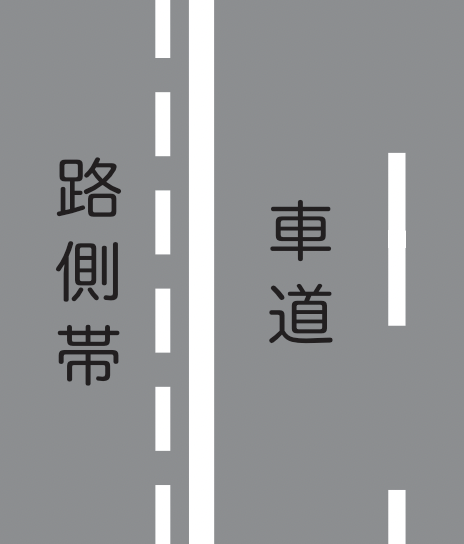

路側帯の種類解説

路側帯の線が複数本ある場合は、駐停車や通行の可否が異なります。

- 白色の線一本(一般的な路側帯): 車両の駐停車が可能です。

- 白色の線二本(歩行者用路側帯): 車両の駐停車は禁止。この内側は歩行者専用です。

- 白色と白色の波線二本(駐停車禁止路側帯): 車両の駐停車は禁止。

② 路側帯と間違えられやすい線「車道外側線」とは

| 特徴 | 内容 |

| 定義 | 車道の外側を示す線で、車道と路肩を区別する線。車道の一部である。※歩道が設けられている道路にある線。 |

| 線の種類 | 白色の破線(点線)または白色の実線。 |

| 車両の通行 | 通行は可能だが、左折時や駐車時など必要に応じて。 |

| 駐停車 | 原則、車道外側線の内側(道路の左端側)に寄せて駐停車する。なぜなら、そこは車道の一部であり、路側帯のように歩行者スペースとして区切られた場所ではないからです。 |

| 目的 | 道幅の広い道路で、車の通行する場所を明確化するため。 |

最も重要な違いは、「車道外側線の内側は車道の一部」であるのに対し、「路側帯は車道とは別の歩行者スペース」である点です。

4. 実地運転の応用:駐停車と左折の方法

この路側帯と車道外側線の違いは、実技試験での**「左折時の寄せ方」**に直接影響し、減点対象となりやすいポイントです。

車道外側線がある場合の駐停車方法

車道外側線は車道であるため、車道外側線がある道路では、車の全体を車道外側線の内側(道路の左端)に入れて道路の左側端に沿わせて駐停車することが、原則。

- 正しい方法: 駐停車する際は、車道外側線に入り、歩道に沿って駐停車します。

路側帯・車道外側線それぞれのある場合の左折方法

① 路側帯がある道路での左折方法

- 寄せ方: 路側帯がある場合、車は**路側帯に入らず、その手前(車道の最も左)**に寄せて左折します。

- 路側帯をまたいで、路側帯の中に車体の一部を入れて左折することは、できません。

② 車道外側線がある道路での左折方法

- 寄せ方: 車道外側線は車道の一部であるため、車道外側線をまたぎ、その線の内側(道路の最も左端)に車を寄せて左折します。

- これは、路側帯がある場合と大きく異なる点です。教習所の実技試験では、車道外側線があるにも関わらず寄せるのが不十分だと、安全不確認や寄せ方不十分として減点されます。

5. まとめ

駐停車時の余地義務や、道路標示のルールを理解する上で、最も重要な原則は**「歩行者の安全」**です。

- 0.75mの余地義務は、歩行者用スペース(路側帯など)を確保するために存在します。歩行者スペースがない道路では、その義務は発生しません。

- 路側帯は歩行者スペース(車両の通行は原則禁止)であり、車道外側線は車道の一部(車両の通行は可能)です。

この二つの線を正しく見分け、それぞれの道路での駐停車・左折の方法を実践することが、学科試験を突破し、現実の道路で命を守るための重要なカギとなります。

安全運転のためにも、ぜひこのルールを頭と体に叩き込んでおきましょう。