運転の学科試験に挑戦!タイヤの知識の落とし穴

車を構成する無数の部品の中で、唯一路面と接しているのがタイヤです。「走る」「曲がる」「止まる」という車の基本的な性能は、すべてタイヤを通じて路面に伝えられています。高性能なエンジンやブレーキシステムを備えていても、タイヤが正常に機能しなければ、その性能は宝の持ち腐れになってしまいます。

特に、安全な運転環境を維持することは、全てのドライバーの永遠の課題です。走行距離が長くなる社用車や、路面が滑りやすい雨天時の走行では、タイヤのわずかな不具合がスリップやバーストといった致命的な事故につながりかねません。そうならないためにも、日常的なタイヤの点検は欠かせない作業となります。

しかし、タイヤの点検方法には、多くのドライバーが勘違いしやすい専門用語の落とし穴が存在します。

本記事では、タイヤに関する日常点検の重要性を解説するとともに、多くの人が混同する用語の誤解を解消し、安全を守るためのタイヤ点検の6つのポイントを徹底的に解説します。

1. 問題提起と回答:ウェア・インジケーターの正しい役割

まずは、今回のテーマとなる、ドライバーが間違いやすい問題と、その答えを確認しましょう。

問題:「タイヤの空気圧は、ウェア・インジケーターで点検するのがよい。」

さて、この行動は

⭕️ 正しい ❌ 誤り

答え:❌ 誤り。ウェア・インジケーターは「溝の深さ」のサイン

正解は ❌ 誤り です。

ウェア・インジケーター(Wear Indicator)は、タイヤの空気圧を点検するためのものではありません。これは、タイヤの溝深さが法定限度である1.6mmに達したことを示す目印であり、**「スリップサイン」**とも呼ばれます。

このサインがタイヤの接地面に露出したタイヤは、法律で使用が禁止されています(道路運送車両法の保安基準第9条)。

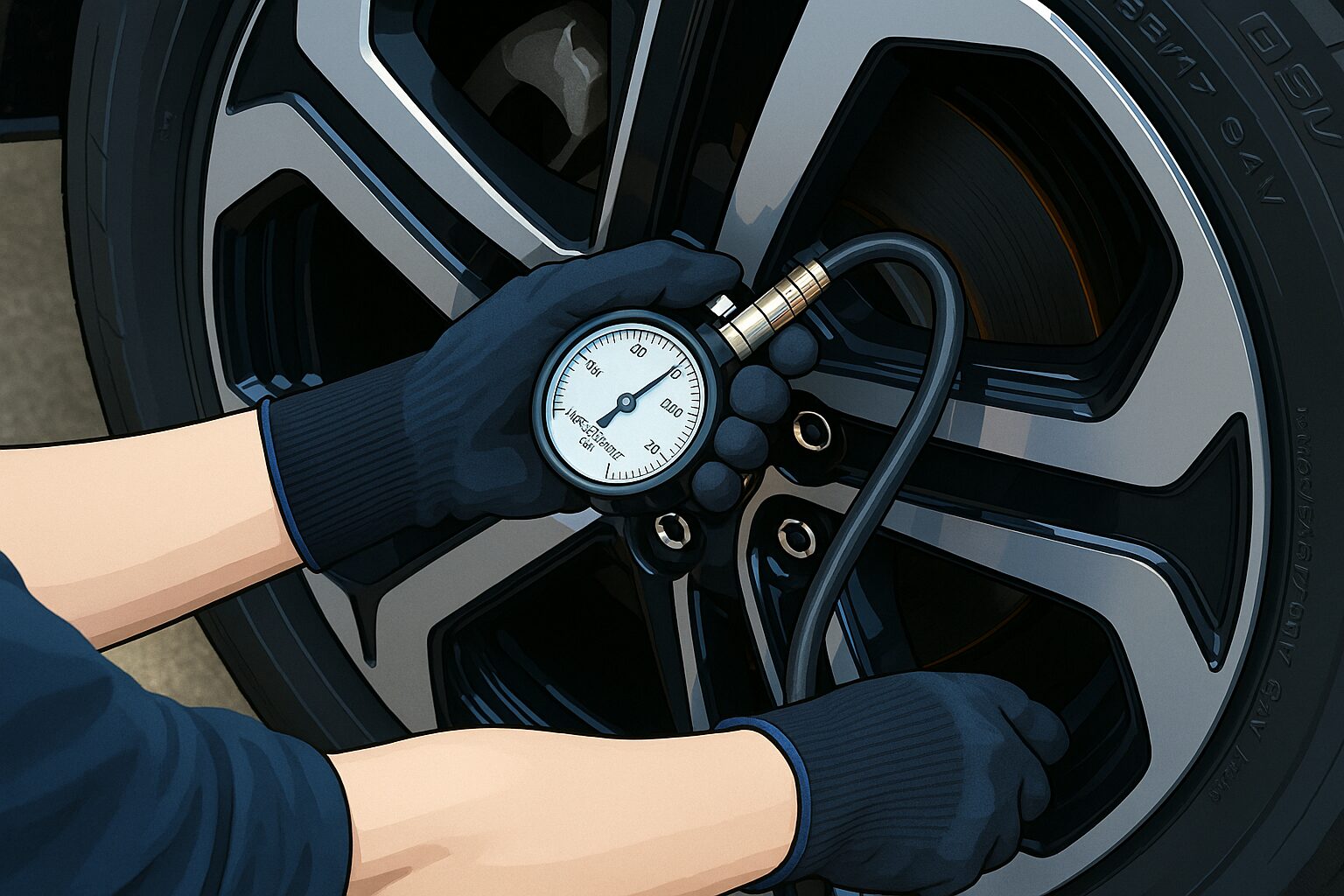

一方、タイヤの空気圧を点検し、調整するために必要なのは**「エアゲージ(空気圧計)」**という専門の機器です。この用語の混同が、安全運転を脅かす最初の一歩となります。

2. 最重要解説:タイヤの「空気圧」チェックと調整方法

日常点検のポイントの中でも、**「空気圧チェック」**は基本中の基本でありながら、最も軽視されがちな項目です。

JATMA(日本自動車タイヤ協会)の調査でも、タイヤの整備不良の中で**「空気圧不足」が圧倒的1位**という結果が出ており、多くのドライバーが空気圧管理を軽視している現状があります。

2-1. 空気圧がタイヤと車に与える影響

タイヤの空気圧は、車種ごとに規定圧が決められています。この規定圧から外れると、走行性能だけでなく、燃費、寿命にまで悪影響が出ます。

| 状態 | タイヤへの影響 | 走行・燃費への影響 |

| 空気圧不足(低すぎ) | 両肩部の偏摩耗、過剰な発熱(摩擦抵抗増)、スタンディングウェーブ現象 | 燃費の悪化、ハンドル操作の不安定化、最終的に**バースト(破裂)**の危険。 |

| 空気圧過多(高すぎ) | 中央部の偏摩耗、ゴムの硬化、外的衝撃への耐性低下 | 路面との接地面積減少(グリップ低下)、乗り心地の悪化、疲労感増加。 |

特にスタンディングウェーブ現象は、高速走行時にタイヤが波状に変形し、過剰な発熱により一気にバーストに至る、極めて危険な現象です。

燃費への影響は深刻

JAFのユーザーテストでは、タイヤの空気圧が適正値から30%減ると燃費が平均4.6%悪化し、60%減ると平均12.3%も悪化するという結果が出ています。これは経済面だけでなく、地球環境にも悪影響を及ぼすため、最低でも月に一度の点検が推奨されています。

2-2. 空気圧チェックの正しい手順

空気圧は、走行によって温度が上がると上昇するため、必ず走行前の冷えている時に点検する必要があります。

- 規定空気圧の確認: 運転席側のドア内側付近、または給油口の裏側などに貼られている**「空気圧表示シール」**で、車種ごとの規定圧を確認する。

- エアゲージの接続: タイヤのエアバルブキャップを外し、エアゲージを接続して現在の空気圧(kPa)を確認する。

- 充填または減圧: 規定圧に満たない場合は、ガソリンスタンドやカー用品店にあるエアーコンプレッサーで充填・調整を行う。

※なお、空気を充填するエアバルブ自体もゴムでできているため、長く使用すると劣化し、空気もれの原因になります。タイヤ交換時にはバルブも一緒に交換することが推奨されます。

3. 安全を守る!タイヤの日常点検6つのポイント

タイヤは、道路運送車両法にも使用者の点検・整備の義務が規定されています。安全で快適なカーライフのために、空気圧チェックに加え、以下の6つのポイントを定期的に確認しましょう。

Point 1. ミゾは充分に残っていますか?(摩耗の点検)

タイヤの残り溝は、スリップサイン(ウェア・インジケーター)でチェックします。

- 法定限度: 溝の深さは1.6mm以上と定められています。スリップサインが1箇所でも露出したタイヤで走行すると、整備不良車両として法律違反になります。

- 危険性: 溝が浅くなると、雨天時の高速走行中にタイヤと路面の間に水膜が発生し、ハイドロプレーニング現象(ハンドルやブレーキが効かなくなる状態)が起こりやすくなり、大変危険です。

Point 2. 偏摩耗していませんか?

タイヤの接地面が、内側や外側、あるいは中央部だけなど、異常に偏ってすり減っている箇所がないかを点検します。

- 原因: 偏摩耗の主な原因は、空気圧の不適正や、タイヤローテーションを行わずに長期間使用した場合です。空気圧が適切でも偏摩耗が続く場合は、サスペンションなどの足回り部品に異常がある可能性が高いです。

- 寿命を延ばす対策: タイヤの寿命を延ばし、車の異常を見つけるために、5,000km走行に1回を目安にタイヤローテーション(位置交換)を行うことが推奨されます。

Point 3. キズはありませんか?

タイヤの表面に釘やガラス片などの異物が刺さっていたり、縁石にぶつけたことによる深いキズがないかチェックします。

- 危険性: キズがタイヤ内部の**コード層(金属繊維)**にまで達している場合、走行中の衝撃でタイヤが破裂(バースト)し、重大な事故につながる恐れがあります。

- コブ状の膨らみ(ピンチカット): 縁石にぶつけた後、空気が抜けていなくてもタイヤ側面にコブのような膨らみが見られる場合は、内部のコードが断裂した「ピンチカット」です。これは修理不可能で、即座に交換が必要です。

Point 4. ひび割れしていませんか?(ゴムの劣化)

タイヤの主成分であるゴムは、紫外線や熱によって徐々に劣化し、ひび割れが発生します。

- 影響: ひび割れが内部のコードに達しない限りは安全上の問題なく継続使用可能ですが、ゴムが硬化することで制動距離が伸びるなどタイヤ本来の性能が低下します。

- 対策: タイヤつや出し剤などの使用を控え、取り外し保管時は直射日光を避けること。また、空気圧不足はひび割れの拡大を助長するため、適正空気圧を保つことが重要です。

Point 5. サイド部が膨らんでいませんか?

タイヤの側面の一部が局部的に膨らんでいる場合は、内部のコードが切れている可能性があり、非常に危険です。

- 対処: 膨らみを見つけた場合は、即交換が必要です。すぐにタイヤ販売店等に相談しましょう。(逆にへこんでいる場合は、構造上発生するものであり安全上問題ありません。)

Point 6. スタッドレスタイヤのプラットホーム

冬用のスタッドレスタイヤには、スリップサインとは別に**「プラットホーム」**というサインがあります。

- 意味: 溝の深さが50%(約3mm)以下になると露出します。これはスタッドレスタイヤとしての性能限界を知らせるサインです。

- 注意点: スリップサインと違い法律による強制力はありませんが、プラットホームに達したタイヤは雪道や凍結路面での性能が著しく低下するため、冬用タイヤとしては早めの交換が推奨されます。

4. タイヤの寿命を延ばすポイントとドライバーの責任

タイヤの点検を日常的に行うことはもちろん、日々の運転習慣や管理方法を見直すことで、タイヤの寿命を延ばし、安全性を維持することができます。

4-1. 走行習慣の見直し

- 定期的なタイヤローテーション: 車の駆動方式によってタイヤの摩耗の仕方は異なります。約5,000kmごとにタイヤの位置を交換するローテーションを行うことで、摩耗を均一にし、タイヤを長持ちさせます。

- 「急」のつく操作を避ける: 急加速、急ブレーキ、急ハンドルといった「急」のつく操作は、タイヤに大きな負担をかけ、偏摩耗や劣化を早める最大の原因となります。常に丁寧な運転を心がけましょう。

4-2. 保管方法の見直し

スタッドレスタイヤなど、使用していないタイヤを保管する際は、以下の点に注意してください。

- 直射日光と湿気を避ける: ゴムの劣化を早める紫外線や湿気の多い場所を避けます。

- 横に寝かせて保管: 長期間立てたまま保管すると、タイヤの自重で接地面が変形する**「フラットスポット」**が発生する可能性があるため、横に寝かせることが推奨されます。

4-3. 日常点検の頻度と法律上の義務

- 点検の頻度: 少なくとも1ヶ月に1回は空気圧、残り溝、損傷を点検しましょう。乗用車のタイヤは、約1ヶ月で5%ほど空気圧が自然低下するからです。

- 法律上の義務: 道路運送車両法第47条に基づき、自家用車の場合は、使用者自らが走行距離や運行状態から判断した適切な時期(給油時、洗車時、長距離走行前など)に点検し、整備しなければならない義務があります。

5. まとめと提言

今回の問題は、**「ウェア・インジケーター」という用語の誤解が、そのまま「空気圧」**という重要な点検項目の見落としにつながる危険性を教えてくれました。

最も重要な区別は以下の通りです。

- ❌ ウェア・インジケーター(スリップサイン):溝の深さ(法定限度1.6mmの目安)

- ✅ エアゲージ:空気圧(規定値の維持に必須)

タイヤの状態は、事故や故障のトラブル発生に大きく影響します。タイヤの状況を把握し、整備不良による整備不良車両として罰則が科されるリスクを回避することは、ドライバーの責務です。

「走る」「曲がる」「止まる」の安全を維持するためにも、月に一度の定期的な点検を習慣化し、安心して運転に集中できる環境を整えましょう。