運転の学科試験に挑戦!「警笛鳴らせ」標識、その法的義務とは?

自動車の警笛(警音器、クラクション、ホーン)は、普段ハンドルから手を離さずに操作できる位置にありながら、その使用ルールは日本の道路交通法において極めて厳格に定められています。無意識のうちに鳴らしたその一音、あるいは鳴らさなかったその行為が、実は交通違反に当たるケースが後を絶ちません。

今回は、運転の基本と交通法規の重要性を再認識するため、学科試験の典型的な問題をテーマに、警笛に関する「義務」と「禁止」の境界線、そして違反時の罰則までを徹底的に深掘りします。

1. 問題提起:交通量が少ない場合の「警笛鳴らせ」は?

まずは、今回のテーマとなる問題です。⭕️か❌で、あなた自身の知識をチェックしてみてください。

問題:「見とおしのきかないまがりかどで「警笛鳴らせ」の道路標識があったが、交通量が少なかったので、鳴らさずに通った。」

さて、この行動は

⭕️ 正しい(違反ではない) ❌ 誤り(違反である)

| 正解 | ❌ 誤り(違反である) |

| 違反種別 | 警音器不鳴(警音器吹鳴義務違反) |

| 罰則 | 違反点数1点、普通車反則金6,000円 |

この問題は、警音器の使用が道路交通法第54条第1項に基づく法的義務であることを問うものです。「交通量が少ない」という個人的・主観的な判断は、法的な義務を打ち消す理由にはなりません。

2. 徹底解説:標識の法的効力と「交通量が少ない」の無効性

2-1. 「警笛鳴らせ」標識の法的性格

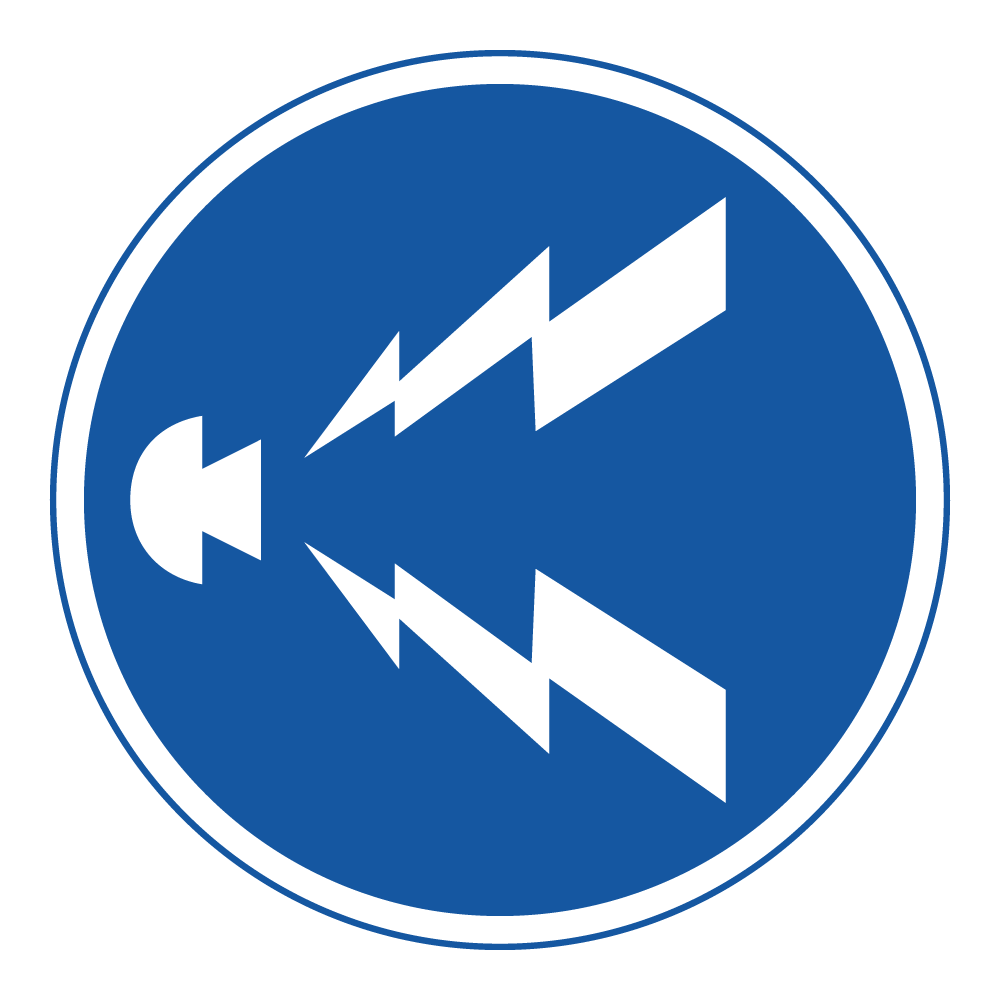

道路標識**「警笛鳴らせ(328)」は、規制標識の一種であり、設置された場所での通行方法を強制的に規定する場所規制**です。

この標識が設置される背景には、単なる見通しの悪さではなく、道路の構造上避けがたい恒常的な危険性が存在します。具体的には、カーブの曲率、斜面の勾配、あるいは構造物による死角の大きさなどが総合的に勘案され、「ドライバーの目視だけでは事故を防ぎきれない」と行政(公安委員会)が判断した場合に限られます。

2-2. なぜ「交通量が少ない」は無効なのか?

警笛の「義務」は、**「危険発生の予見性」と「ルールの絶対性」**という二つの重要な概念によって支えられています。

- 危険発生の予見性: 交通量がゼロでない限り、対向車、歩行者、自転車などが突如現れる可能性は否定できません。特に見通しのきかない場所では、警笛は**「自車の存在を知らせる」ことで、相手方に行動の準備**を促す唯一の手段です。警笛の音が届くことで、例えばカーブの向こう側にいた歩行者が立ち止まる、あるいは対向車が徐行に切り替えるなど、事故を未然に防ぐ効果を発揮します。

- ルールの絶対性: 道路交通法は、公共の安全のために存在します。もしドライバーが個々に見通しや交通量に応じて「鳴らす/鳴らさない」を判断して良いとなれば、ルールの統一性が失われ、かえって危険が増大します。標識が示す法的義務は、全てのドライバーに対する統一的な行動基準であり、これに従うことが安全運転の基本中の基本となります。

2-3. 義務違反「警音器不鳴」の罰則詳細

義務のある場所で警笛を鳴らさなかった場合の**「警音器不鳴(警音器吹鳴義務違反)」**は、警音器のルールにおいて最も重い罰則が適用されます。

| 違反区分 | 警音器不鳴(警音器吹鳴義務違反) |

| 違反点数 | 1点 |

| 反則金 | 普通車:6,000円 / 大型車:7,000円 / 二輪車:6,000円 / 原付車:5,000円 |

| 根拠条文 | 道路交通法第54条第1項 |

これは、安全確保という基本的な義務を怠った行為に対する罰則であり、**「命を守るための合図をしなかった」**という重い責任が問われていることを示しています。

3. 警音器使用の三原則:義務・例外・禁止の深掘り

警音器の使用方法は、道路交通法第54条(警音器の使用等)のたった2項で明確に規定されており、以下の三原則に厳密に分類されます。この三原則以外での使用は一切認められていません。

| 原則 | 根拠条文 | 内容 | 違反時の罰則 |

| 義務(必須) | 第54条第1項 | 標識等により指定された場所・区間で鳴らさなければならない。 | 警音器不鳴(点数1点/反則金6,000円) |

| 例外(許可) | 第54条ただし書 | 危険を防止するためやむを得ないときは、鳴らしても良い。 | なし(安全のための正当な使用) |

| 禁止(原則) | 第54条第2項 | 義務と例外以外は、警音器を鳴らしてはならない。 | 警音器使用制限違反(反則金3,000円) |

3-1. 【例外:許可】「危険を防止するためやむを得ないとき」の解釈

これは、警音器の使用が禁止されている場所や状況であっても、事故の発生を回避するためにのみ許される緊急措置です。

- 具体例: 子どもが車道に飛び出してきた、対向車が中央線をはみ出して衝突寸前である、自車の進路に予期せぬ障害物が落下してきたなど。

- 客観性と緊急性: この判断は、鳴らしたドライバーの主観ではなく、「客観的に見て、鳴らさなければ事故が避けられなかった」と言えるほどの差し迫った緊急性がある場合に限られます。単なる「注意喚起」や「警告」だけでは、この例外は適用されません。

3-2. 【原則:禁止】鳴らすと違反になる「警音器使用制限違反」

義務と例外以外はすべて禁止であり、これに違反すると**「警音器使用制限違反」に該当します。この違反は、日常の運転で最も発生しやすい「うっかり違反」であり、「むやみな使用」**として厳しく取り締まられます。

| 違反区分 | 警音器使用制限違反 |

| 違反点数 | なし |

| 反則金 | 全車種一律 3,000円 |

| 罰金・科料 | なし |

| 根拠条文 | 道路交通法第54条第2項 |

罰則自体は警音器不鳴よりも軽いものの、この行為が引き起こす社会的リスクは非常に重大です。

4. 日常に潜む「警音器使用制限違反」の具体例と社会的リスク

「警音器使用制限違反」が厳しく規制されるのは、騒音問題と社会的トラブルの防止という二つの理由によります。

4-1. ついやってしまう「禁止」行為の具体例

無意味にクラクションを鳴らす行為は、「危険防止のためやむを得ないとき」に一切該当しない意思表示や感情の発露であるため、違反となります。

- 信号待ちでの催促: 青信号になっても前の車が動かないとき、急かす目的で鳴らすのは違反です。前の車が何らかの理由で停止している可能性もあり、危険防止とは言えません。

- サンキューホーン(お礼の合図): 道を譲ってくれた相手への感謝として短く鳴らす「プッ」という行為も、危険防止ではないため違反です。感謝はハザードランプで行うのが正しい方法です。

- 歩行者への催促: 道路を横断中の歩行者がもたついていたため、早く渡るように催促するために鳴らすのも違反です。歩行者を驚かせ、かえって事故の原因になる可能性もあります。

- 感情的な警告: 割り込みや幅寄せをされた腹いせに鳴らす行為は、危険防止どころかトラブルの火種となり、極めて悪質な行為です。

4-2. 無闇な使用が招く重大なリスク

警音器使用制限違反の反則金3,000円は些細に感じるかもしれませんが、その行為が引き起こすリスクは甚大です。

- 周囲への迷惑行為と騒音問題: 住宅街や深夜の無意味なクラクションは、周囲の近隣住民や他のドライバーへの迷惑行為であり、生活環境を著しく害します。

- 誤解と「あおり運転」認定の危険性: 最も深刻なのは、相手方に威嚇行為や**「あおり運転(妨害運転)」と誤解されることです。執拗な警音器の使用は、暴行罪やあおり運転罪(妨害運転罪)に問われる可能性があり、重大な交通事故やトラブル、さらには逮捕**につながるリスクを内包しています。無意味なクラクションは、決して軽い行為ではないのです。

- 事故の誘発: 突然の大きな音は、周囲の運転者や歩行者を驚かせ、パニックによる不必要な急ブレーキや誤操作を誘発し、事故の直接的な原因になる可能性があります。

結論として、クラクションは、あくまで「危険を防止するため」に鳴らすものであり、意思表示や感情表現の手段ではないと理解しておくべきです。

5. 「警笛鳴らせ」と「警笛区間」の比較と実践的な判断基準

学科試験では、二つの警笛標識**

「警笛鳴らせ(328)」 と

と

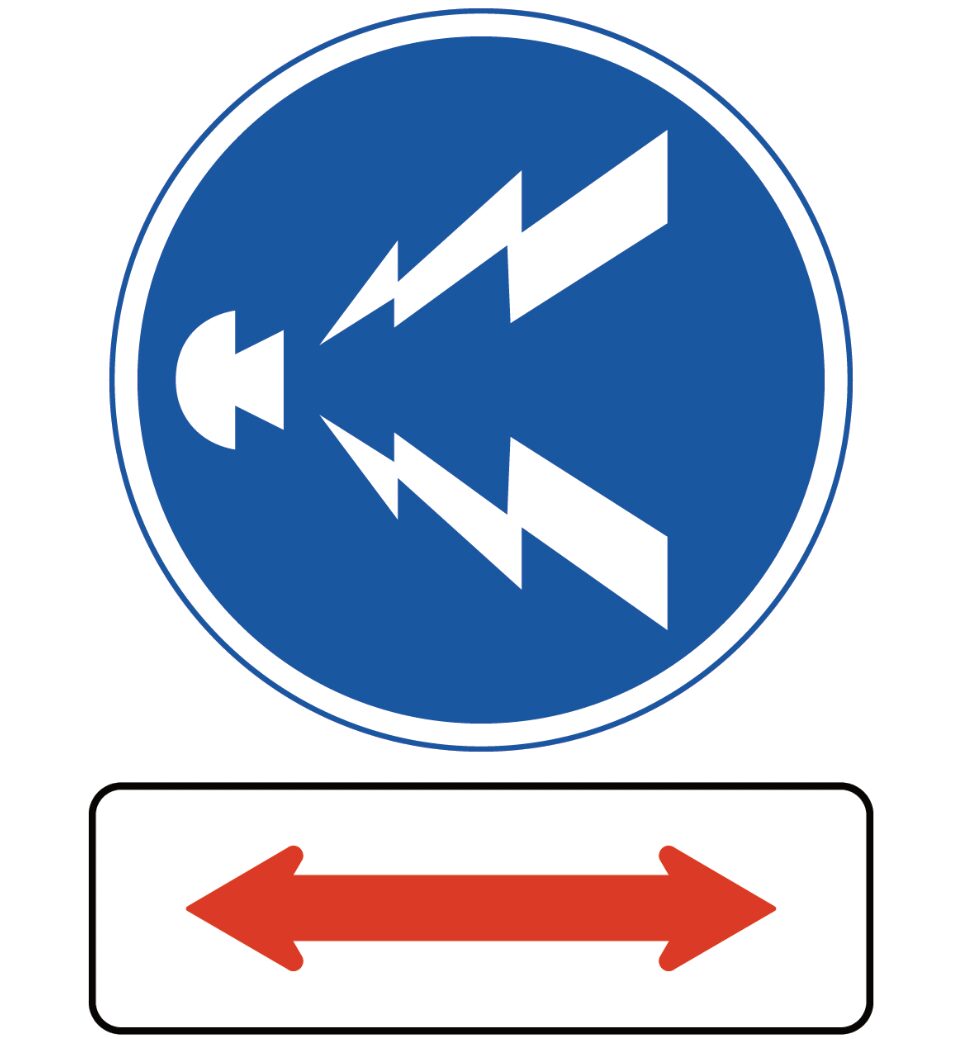

「警笛区間(328の2)」 **の適用範囲の違いが重要となります。

**の適用範囲の違いが重要となります。

5-1. 規制対象の違い

| 標識 | 名称 | 規制対象 | 適用ルール |

| (328) | 警笛鳴らせ | 場所規制(ピンポイント) | 標識があるその場所を通行するときに鳴らす。 |

| (328の2) | 警笛区間 | 区間規制(エリア全体) | 区間内の見通しのきかない場所でのみ鳴らす。 |

5-2. 実践的な「ひっかけ問題」の分析

問題例:「警笛区間内の見通しのきく交差点を通行したので、念のために警音器を鳴らした。」

答え:誤り(違反:警音器使用制限違反)

解説: **「警笛区間」の標識は、山間部の曲がりくねった道路など、危険な場所が連続する区間に設置されます。しかし、鳴らす義務があるのは、あくまで「見通しのきかない交差点、曲がり角、または上り坂の頂上」**に限られます。

この問題では、**「見通しのきく」場所で鳴らしたため、義務でもなければ危険防止でもなく、「むやみな使用」**と見なされ、**警音器使用制限違反(反則金3,000円)**となります。

ポイント: ドライバーは、「警笛区間」に入ったら、常に周囲の視界を意識し、「見通しがきくか、きかないか」を判断する高度な注意力が必要とされます。安易な「念のため」のクラクションは、即座に違反行為となるのです。

6. まとめと安全運転への提言

警音器のルールは、一見複雑に見えますが、その核となる思想は**「安全」と「社会秩序」**の二つに集約されます。

- 安全のための義務: 標識が示す危険箇所では、自らの判断を捨てて、必ず警音器を鳴らしましょう。これは、命を守るための義務であり、怠れば罰則が科せられます。

- 社会秩序のための禁止: 警音器は、感情的なハラスメントや騒音を防ぐため、原則として使用が禁止されています。無意味なクラクションは、反則金の対象となるだけでなく、あおり運転と誤解され、あなたの社会的信用と安全を損なうリスクがあります。

私たちドライバーは、「鳴らさない勇気」と「鳴らす義務の徹底」という二つの意識を常に心に留めておかなければなりません。警音器を正しく使うことは、免許を持つ全てのドライバーに課せられた重大な責務です。日々の運転の中で、この原則を再確認し、安全で秩序ある交通社会の実現に貢献しましょう。