問題

「この標識は、センターラインのないところの『道路の中心』を表わしている。」

答え

✕(誤り)

正しくは「標識の真下が道路の中央線であることを示す標識」です。道路の中心そのものを示すわけではありません。

解説

中央線標識は、道路標識の中でも「指示標識」に分類されます。青い四角の中に白い矢印と「中央線」と書かれた標識で、設置されている場所はそれほど多くはありません。

では、この標識はどのような役割を持ち、なぜ設置されているのでしょうか。

まず押さえておくべき点は、中央線=道路の中心ではないということです。道路の幅や車線数に応じて中央線の位置は変わります。例えば片側2車線+対向1車線のように非対称な道路では、中央線は必ずしも「中心」にはありません。

また、この標識は特に 雪国(北海道・東北など)や、道路の中央線が視認しにくい区間 に設置されることが多いです。大雪で白線が消えてしまったときでも、ドライバーが安全に走行できるよう、標識の真下を「中央線」と明確に示すわけです。

中央線の道路標識の役割と法的背景

中央線とは、道路において車両の通行を方向別に区分するために設けられる線のことです。白線や黄線の形で舗装路面に描かれているほか、場合によっては中央分離帯が「中央線」の役割を果たします。

道路交通法第17条では、中央線に関連して以下のような規定があります。

- 車両は道路の左側部分を通行しなければならない

- ただし左側部分の幅が6m未満の場合には、やむを得ず中央線をはみ出すことができる

また、道路交通法第30条では「追い越し禁止場所」が定められており、中央線の表示と組み合わせて交通ルールが強化されます。

つまり、中央線の標示や標識は単なる「目印」ではなく、法律上の通行区分を明確にする重要な役割を持っているのです。

白色のセンターライン(破線と実線の違い)

中央線は大きく分けると「白色」と「黄色」に分かれます。そのうち白色のセンターラインには破線と実線があります。

- 白色破線:追い越し可

- 白色実線:追い越し禁止

ここで重要なのは、白色実線が設置される条件です。警察庁の「交通規制基準」(2017年改正)によれば、

- 道路の幅が6m以上である場合

- 道路交通法第30条で規定された追い越し禁止場所

において白色実線を設置できるとされています。

追い越し禁止場所とは、具体的には以下のような場所です。

- 道路の曲がり角付近

- 上り坂の頂上付近

- 勾配の急な下り坂

- トンネル(車両通行帯のある道路を除く)

- 交差点

- 踏切

- 横断歩道や自転車横断帯の手前30m以内

これらの区間で白色実線の中央線をはみ出して追い越しをすると、道路交通法違反として罰則が科されます。

黄色の実線と複合ライン

中央線が黄色の実線の場合は、さらに厳しいルールが適用されます。

- 黄色実線:追い越しのために右側部分にはみ出すことは禁止

- ただし、工事や駐停車車両などの障害物を避ける場合は例外的にはみ出し可

さらに、黄色実線と白色破線が組み合わされている場合もあります。

- 白色破線側:右側にはみ出して追い越し可能

- 黄色実線側:追い越しのためにはみ出すと違反

このように複合的な中央線は「片側だけ追い越し禁止」という意味を持ち、道路の安全状況に応じて設置されています。

特殊な中央線:リバーシブルレーン

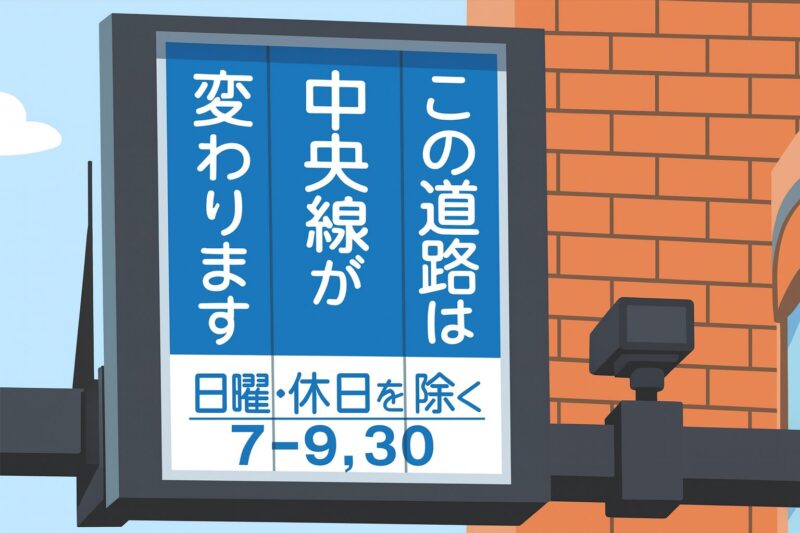

中央線の位置は通常変わりませんが、一部の都市部には「リバーシブルレーン」と呼ばれる仕組みが導入されていました。

- 時間帯によって中央線の位置を変更し、交通量の多い方向の車線数を増やす

- 渋滞緩和を目的とし、全幅3車線以上の道路で導入

- 中央線の変更は頭上標識や路側標識で表示

しかし、運転者にとって混乱を招きやすく事故リスクもあるため、近年は全国的に廃止の傾向にあります。

関連する注意点と運転の実際

中央線を意識せずに運転すると、最悪の場合、正面衝突事故につながります。特に夜間や雪道では中央線が見えづらく、ドライバーは「無意識にはみ出し」をしてしまうケースが多いのです。

また、学科試験でも「中央線と道路の中心を混同させる問題」「白線と黄線の違いを問う問題」がよく出題されます。

実際の運転で意識すべきポイントは以下の通りです。

- 中央線を「越えない」意識を常に持つ

- 雪道や悪天候で中央線が見えにくいときは、中央線標識を頼りにする

- 黄色実線の追い越し禁止ルールを徹底する

- 中央線の「向こう側」に対向車が来ることを常に想定する

まとめ

- 「中央線」標識は道路の中心を示すのではなく、標識の真下が中央線であることを示すもの。

- 中央線には白色破線・白色実線・黄色実線・複合ラインがあり、それぞれ意味が異なる。

- 道路交通法第17条・第30条と密接に関係し、追い越し禁止や通行区分を規定する重要な役割を持つ。

- 一部地域には時間帯によって中央線の位置が変わる「リバーシブルレーン」も存在したが、現在は減少傾向。

- 学科試験や実際の運転において、中央線の意味を正しく理解しておくことは、安全運転の第一歩である。