学科試験では頻出の「徐行」。

「徐行」とは、直ちに停止できる程度の速度(だいたい時速10km以下) を意味します。

単に「スピードを落とす」ではなく、法律上しっかり定義された運転行動です。

今回は、道路交通法で定められた 「徐行が必要な場所」 と 「徐行が必要な場面」 を整理して解説します。

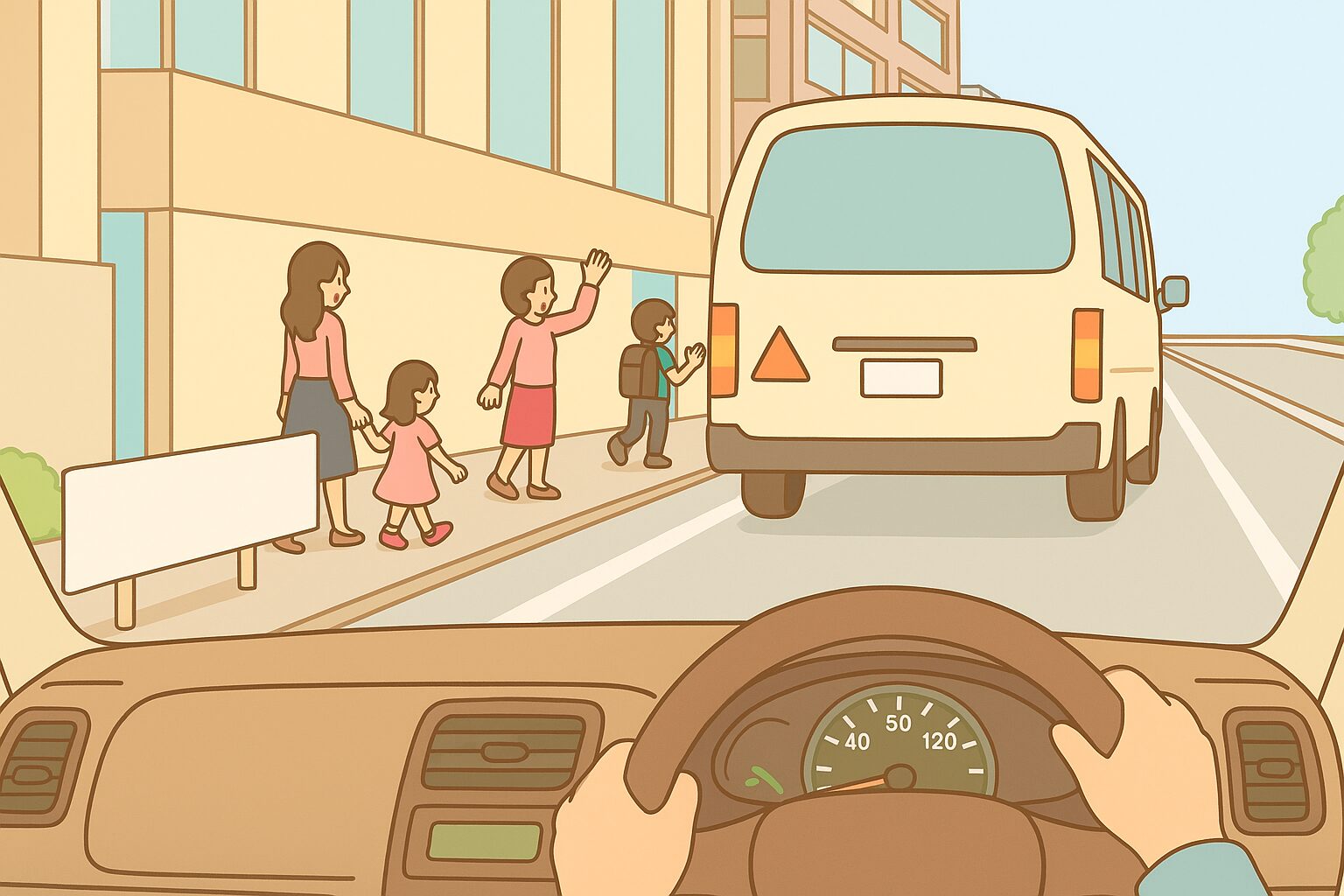

問題

「乗降中の通学通園バスのそばを通るときは、必ず徐行して安全を確かめなければならない」

答え

⭕️まる

解説

1. 徐行が必要な場所(場所で決まっている場合)

道路交通法では、標識や道路状況によって「必ず徐行すべき場所」が定められています。

(1)徐行標識がある場所

- 赤い縁取りの白地逆三角形に青字で「徐行」と書かれた標識

- 観光地などでは「SLOW」の英語表記が追加されている場合もあります

👉 この標識がある場所は、必ず徐行が必要です。

(2)左右の見通しがきかない交差点

- 信号がなく、左右の確認が困難な交差点では徐行義務あり

- 直進車・横断歩行者・自転車などに注意しながら走行

(3)道路の曲がり角付近

- 急角度のカーブでは、進行方向が見えないため徐行が義務

- 見通しの良し悪しに関わらず、すべての曲がり角が対象

(4)上り坂の頂上付近

- 坂の頂点で視界が遮られ、先の車両や障害物の発見が遅れるため徐行が必要

(5)急な下り坂

- 重力で速度が上がり、制動距離が長くなる

- エンジンブレーキ+フットブレーキでしっかり減速し、徐行で進行

2. 徐行が必要な場面(状況で決まっている場合)

道路交通法では「特定の状況」でも徐行を義務づけています。

代表的なケースを整理すると以下の通りです。

(1)交差点で右左折する時

- 横断歩行者や自転車が現れる可能性大

- 必ず徐行し、歩行者優先

(2)道路外に出入りする時(駐車場や敷地への進入・退出)

- 歩道を横切るため、歩行者や自転車への安全確認が必須

(3)優先道路に進入する時

- 非優先側から優先道路に入る場合、徐行義務あり

(4)歩行者との距離が十分に保てない時

- 狭い道や歩行者が密集する場面では必ず徐行

(5)子ども・高齢者・身体に障がいのある人が通行している時

- 特に飛び出しや不規則な動きが予想されるため、徐行して安全確保

(6)通学・通園バスのそばを通る時

- 児童の乗降中は「必ず徐行+安全確認」

- バスの陰からの飛び出しが想定される典型的な徐行場面

(7)ぬかるみや水たまりを通行する時

- 周囲の歩行者や他車に泥水をかける恐れがあるため徐行

(8)環状交差点(ラウンドアバウト)で左折する時

- 狭い環道で接触の危険があるため徐行義務あり

(9)特別な許可を得て歩行者用道路を通行するとき

- 許可を得たとしても歩行者優先。必ず徐行で通行

3. 学科試験でのポイント

学科試験では「徐行すべきかどうか」が頻繁に問われます。

特にひっかけやすいパターンは:

- 「一時停止が必要」と誤認 → 実際は徐行でよい

- 「徐行の必要なし」と書かれている → 誤り

👉 正しい表現は「徐行して安全を確かめる」です。

4. まとめ

徐行は単なる減速ではなく、直ちに停止できる速度 での運転を意味します。

学科試験では「どの場所・どの場面で徐行が必要か」を正しく覚えることが合格のカギ。

- 場所による徐行 → 標識・交差点・曲がり角・坂道など

- 場面による徐行 → 右左折時・歩行者接近時・通園バスのそばなど

👉 覚え方のコツ:

「標識+見えない+歩行者(子ども・高齢者)=徐行!」