はじめに

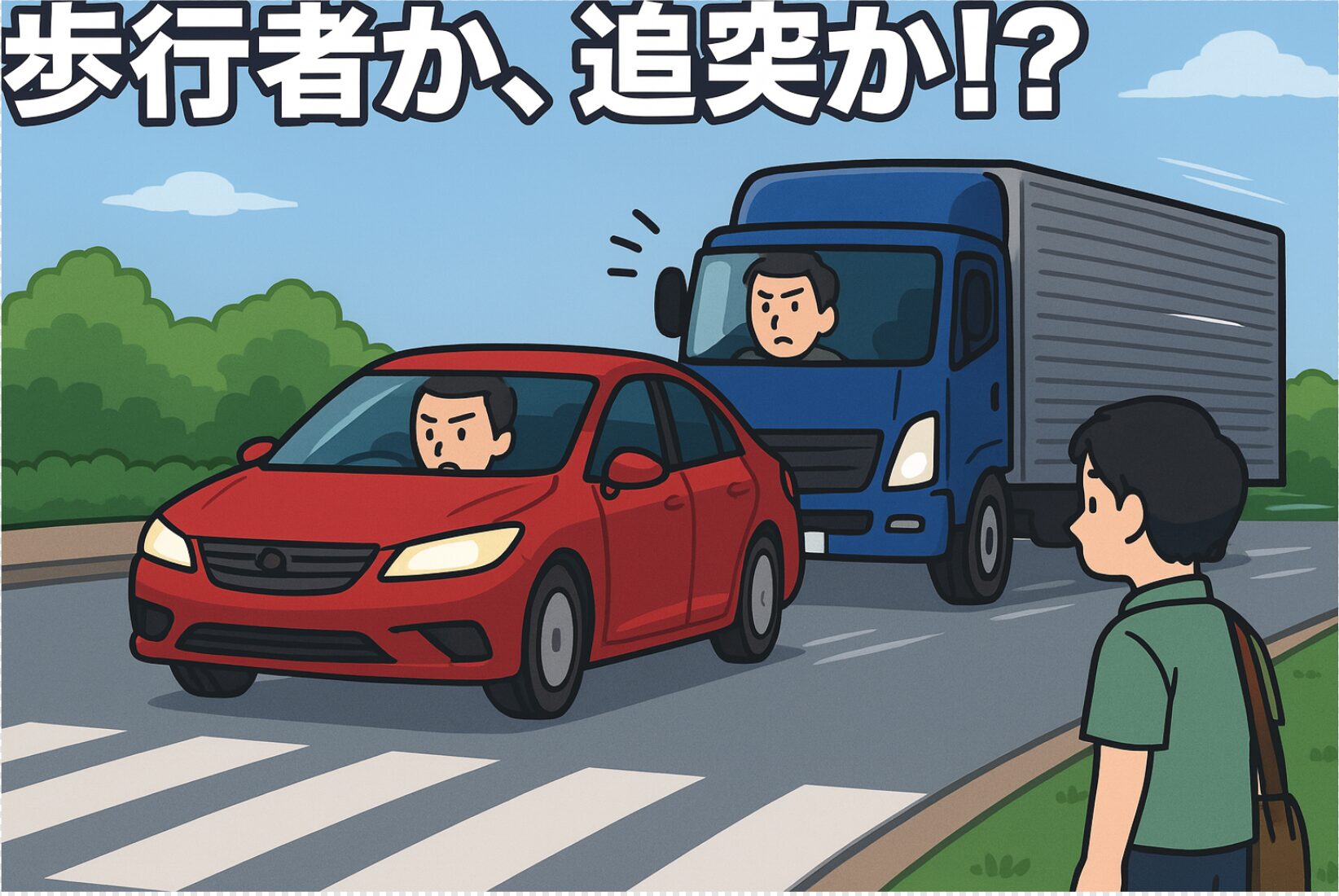

学科試験の中で必ずといっていいほど登場するのが「横断歩道」に関する問題です。特に、“突然歩行者が渡ろうとした”という表現が出てくると、多くの方は迷ってしまいます。

横断歩道のルールは「歩行者優先」と「運転者の予測義務」という二本柱で成り立っています。この基本をしっかり理解していないと、実際の試験ではひっかけに引っかかってしまうばかりか、運転免許取得後に実際の運転で違反や事故につながりかねません。

今回は、代表的な学科試験問題を題材にして、“なぜその答えになるのか”を徹底的に解説します。

問題

車で走行中、前方に信号機のない横断歩道がありました。そこを歩行者が突然渡ろうとしたが、あまりにも急であったため、危険を防止するため、そのまま通過した。

○ / × / わからない

答え

×(バツ)

解説

1. 道路交通法38条の基本ルール

道路交通法第38条は、歩行者保護のための最重要条文の一つです。内容をかみ砕くと以下のようになります。

- 信号機のない横断歩道等で、渡ろうとしている歩行者がいる場合は、必ず一時停止して歩行者を優先すること。

- 渡るかどうかが不明な場合でも、直ちに停止できる速度で進入する義務がある。

つまり、歩行者が横断しそうな気配がある時点で、すでに「減速・徐行義務」がドライバーに課せられているのです。

2. “突然”は言い訳にならない

問題文では「突然歩行者が渡ろうとした」と表現されていますが、ここが最大のひっかけポイントです。

確かに人間の動きは予測できないこともあります。しかし、法律上は「突然の横断があっても対応できるようにしておけ」というのがドライバーの義務。

つまり「止まれなかった=すでに減速義務を怠っていた」という扱いになるため、“突然”は免罪符にならないのです。

3. 急ブレーキになる速度で入ってはいけない

「急ブレーキをかけなければ止まれない」という状況そのものが違反です。

学科試験の選択肢で「急ブレーキ」という言葉が出てきたら、基本的にそれは不正解を誘導するサインと思って構いません。

4. 正しい対応パターンを整理

学科試験での判断基準を整理するとこうなります。

- 明らかに人がいない横断歩道 → 減速せずそのまま通過してOK。

- 人はいるが渡るかどうかわからない場合 → すぐに止まれる速度で進入(=徐行義務)。

- 歩行者が渡ろうとしている場合 → 必ず一時停止し、歩行者を先に行かせる。

この3パターンを押さえておけば、“突然”という言葉に惑わされることはありません。

5. 実際の事故例から学ぶ

警察庁の統計でも「横断歩道上の歩行者事故」は後を絶ちません。特にドライバーの多くが「自分は止まれると思っていた」と供述しているのが特徴です。

つまり、止まれると思っても実際には止まれなかった=手前減速義務を怠ったということ。

こうした現実の事故背景を知ると、なぜ道路交通法が厳格に定められているのかがよくわかります。

6. 学科試験での攻略ポイント

- 「急ブレーキ」や「危険防止のため通過」という表現 → 誤答のサイン

- 横断歩道問題は「歩行者優先+予測義務」で解ける

- “突然”という単語が出ても冷静に解釈する

おわりに

横断歩道問題の鉄則は、歩行者優先に加えて「すぐ止まれる速度で入る」という予測義務です。

「突然だったから仕方ない」という言い訳は通用せず、むしろそれはドライバーが守るべき義務を怠ったことの証明になってしまいます。

学科試験ではこの基本を理解していれば、ひっかけに惑わされずに正解を導けますし、実際の道路運転においても大きな事故を防ぐことにつながります。

明日もまた1問、確実に積み上げていきましょう。免許取得までの道のりを一歩ずつ進めることが、将来の安全運転にも直結します。

👉 横断歩道での歩行者優先についての詳しい解説、また関連記事はこちら

横断歩道の歩行者優先ルールを徹底解説

「横断歩道と自転車横断帯」と「自転車および歩行者専用」の標識の違いについて徹底解説

【横断歩道】歩行者優先率の推移とその背景|2016年からの変化を徹底分析