はじめに

縦列駐車と聞くと、「難しそう…」「検定で落とされそう…」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

しかし実は、ポイントさえ押さえれば、普通の車庫入れよりも動きがシンプルで、意外と簡単に駐車できるんです。

本記事では、運転初心者の方や免許試験対策をされている方に向けて、図解を交えながら縦列駐車の基本手順をわかりやすく解説いたします。

縦列駐車とは?

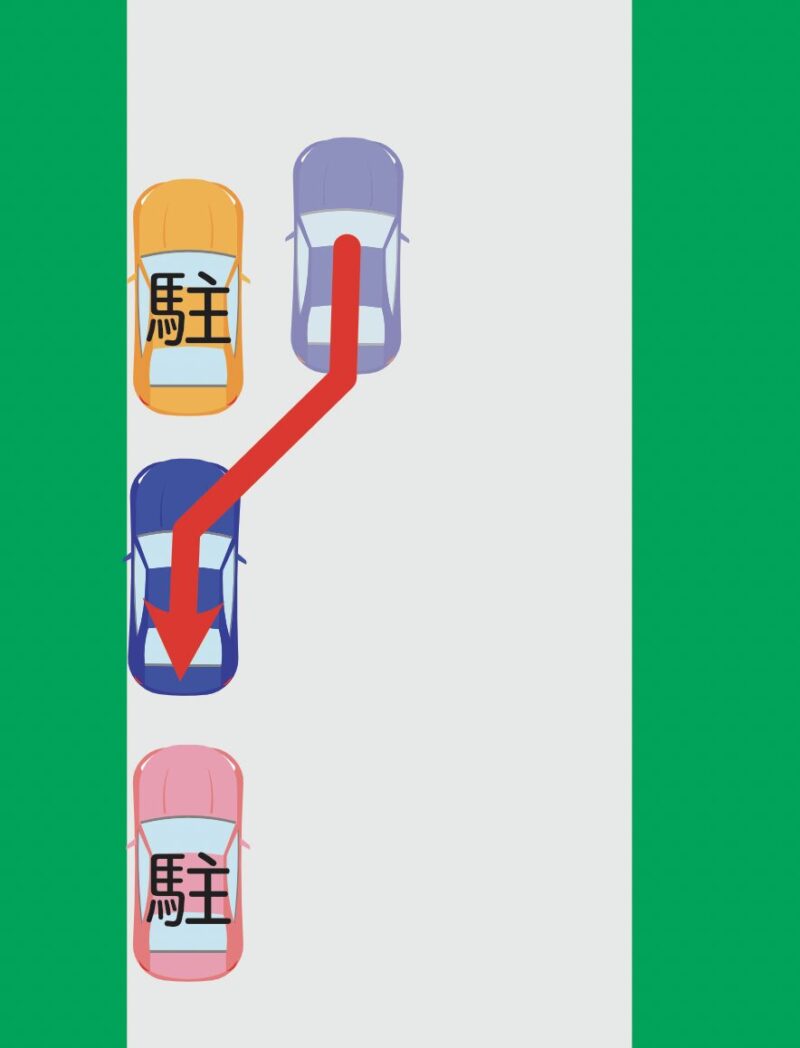

縦列駐車とは、路肩に並んだ車両の間に後退で駐車する方法です。

市街地の路上駐車や、自動車教習所の課題としても行われます。

奥行きは十分にある反面、スペースが狭い場合は外輪差やハンドル操作のミスで接触しやすくなります。試験では、限られたスペースに正確に停める必要があります。

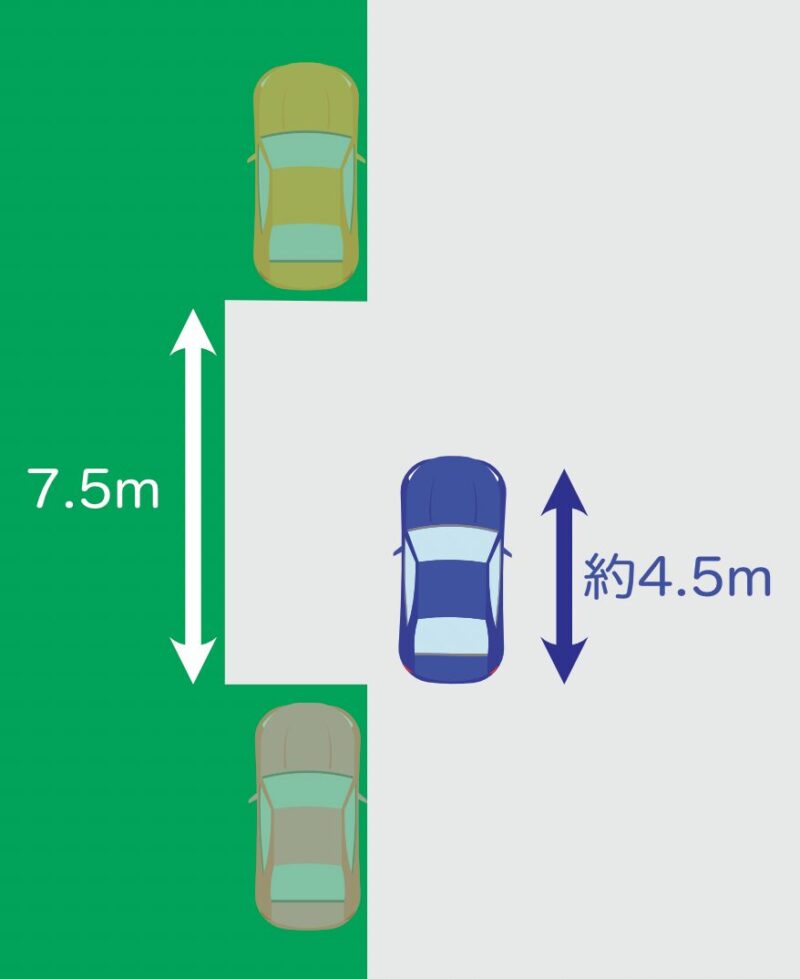

縦列駐車に必要な基本条件として、駐車範囲の長さはおよそ 7.5m。

一般的な乗用車の長さは 約4.5m です。

駐車範囲の長さが車の長さの 1.5倍以上 必要で、それより短い場合は駐車が困難になります。

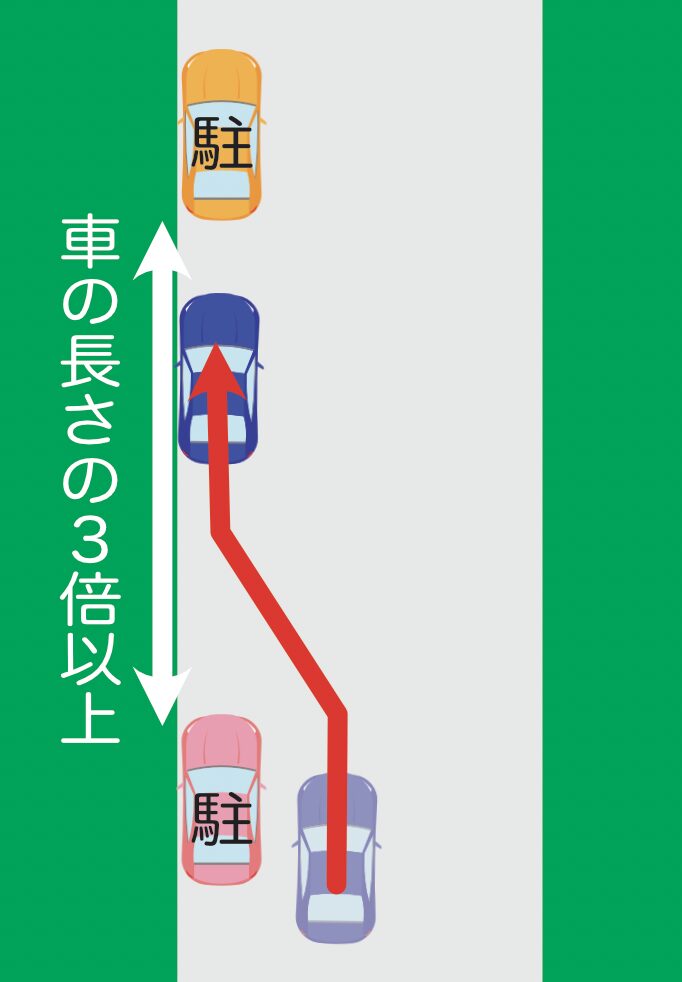

また、路上で駐車する場合、十分なスペースがないときは、その場所は諦めて別の場所を選びましょう。逆に、駐車スペースが車の長さの 3倍以上 ある場合は、前進で駐車した方が入りやすく、短時間で終わります。

実際にこのような場所に駐車する場合は、まずその駐車範囲の広さを見極め、よりスムーズに駐車できる場所や方法を選びましょう。

教習所の卒業検定で行う縦列駐車では、前後にポールなどの障害物が設置されています。これは、前後に駐車車両があることを想定しており、より実践に近いイメージで練習するためです。

それではここから、卒業検定で行う縦列駐車の手順を解説してまいります。

卒業検定での縦列駐車の手順

- 駐車範囲のスペースを確認する

まずは、駐車範囲に自分の車が停められるだけのスペースがあるかを確認します。 - 車を前進させ定位置に合わせる

定位置とは、車の左側に約0.5mの間隔をあけ、イラストのAポイントより少し前に出て停止する位置です。

- リバースレンジに入れ、安全確認

後方と周囲の安全を確認し、まっすぐバックし、Aポイントと車の後端が並んだら停止します。

運転席から見ると、Aポイントは左後方の窓の左端に見えます。 - ハンドルを左にいっぱい回してバック

車の左後方がAポイントに接触しないか注意しながら、右ミラーで後方を確認します。

車体右側面の後方の延長線がBポイントにきたら停止します。

この角度合わせは最も重要なポイントです。ずれないようにしっかり調整しましょう。もし行き過ぎた場合は、ハンドルはそのままで、行き過ぎた分だけ前に戻ります。

- ハンドルを戻してさらにバック

次に右に回すポイントに合わせます。右後輪が敷地範囲に入る直前で停止します。

線がなく分かりにくい場合は、車の左前端とAポイントを並べる程度と覚えておくと良いでしょう。

- ハンドルを右にいっぱい回してバック

Aポイントや左後輪の縁石、右側面の位置に注意しながら、周囲を確認しながらバックします。

- 車体をまっすぐにする

駐車範囲にまっすぐ入ったら、ハンドルを戻します。

検定であれば、駐車完了の旨を検定員に伝えます。 - 発進

右ウインカーを出し、右後方の安全を確認します。

Aポイントにぶつからないよう右にハンドルを回して前進し、敷地外に車体がすべて出たら終了です。

まとめ

縦列駐車は、限られたスペースに正確に車を停める高度なテクニックです。教習所ではポールで再現されますが、実際の道路環境では駐車範囲の長さや周囲の状況を素早く判断し、無理せず安全に駐車することが重要です。

十分なスペースがない場合は無理をせず、余裕のある駐車場所を探すことも立派な安全運転のひとつです。

今回のやり方を使えば、縦列駐車が必要なあらゆる場面で対応できるようになります。ぜひ、いろんな場所で縦列駐車を試してみてください。