あなたは、最近の横断歩道のデザインが昔と少し違うことに気づいていますか? 実は、日本の横断歩道はここ30年の間に、見た目も性能も大きく進化してきました。

一見ただの白線の集まりに見えるかもしれませんが、雨の日の安全性、コスト削減、視覚障害者への配慮など、さまざまな工夫が詰め込まれているのです。

今回は、「なぜ横断歩道のデザインは変わったのか?」という素朴な疑問に答えるべく、過去から現在への変化とその背景を掘り下げていきます。

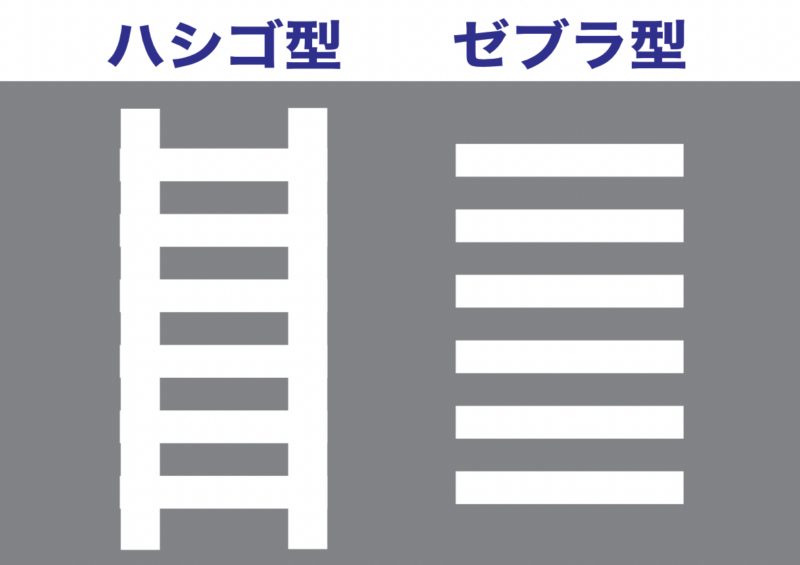

■ “ハシゴ型”から“ゼブラ型”へ、30年以上前に起きた静かな大改革

かつて多くの横断歩道は、両端に縦線を引いた「ハシゴ型」と呼ばれるデザインでした。 しかし1992年(平成4年)に施行された総理府令・建設省令の改正によって、このデザインは「ゼブラ型」と呼ばれる横線のみのデザインへと段階的に変更されていきます。

この変更には以下の4つの理由がありました:

- 都市の美観を損なわずスッキリ見える

- 雨の日の水はけがよく、滑りにくくなる

- 車のタイヤで側線が消える弊害を防ぐ

- 設置にかかる時間とコストを短縮できる

特に2つ目の「水はけの良さ」は重要なポイントです。 従来のハシゴ型では、縦の線が“くぼみ”を作り、その間に水がたまりやすく、滑りやすくなることが課題でした。 ゼブラ型ではこれが改善され、雨の日の歩行者の安全性が向上しました。

■ さらに進化した“横断歩道”2024年、白線の間隔が変わった!?

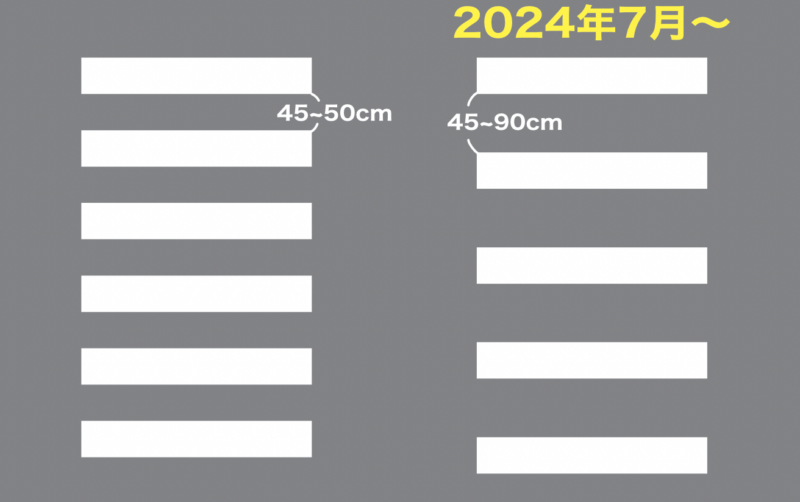

そして、2024年7月——。 横断歩道の進化はさらなるステージへ。 これまで、白線の間隔は45〜50センチと定められていましたが、制度改正により最大90センチまで広げることが可能になったのです。

目的は、主に塗り直し作業にかかるコスト削減と効率化。 全国には約116万本の横断歩道があり、交通量の多い場所では2〜3年に一度、白線の塗り直しが必要になります。 そのため、管理コストは年間82億円以上にも及び、間隔を広げることで1カ所あたり約1万7000円の削減が見込まれています。

さらに、白線が減ることでタイヤとの接触が減り、塗料の摩耗スピードも緩やかに。結果として、塗り直しのサイクルを長くできる効果も期待されています。

■ でも、それで大丈夫? 視覚障害者からの懸念と対応策

しかし、この制度改正に対して懸念の声も。 特に、視覚障害を持つ方々から「間隔が広がると横断歩道を認識しづらくなる」との指摘が相次ぎました。

これを受け、警察庁は当初の「すべての横断歩道への適用」から方針を転換。 視覚障害者が利用しやすいよう、音声信号機や誘導ブロック(エスコートゾーン)が設置された一部の横断歩道のみに限定して、新間隔の適用を進めることになりました。

この一連の動きからも、安全性と合理性の両立を目指す行政の苦労がうかがえます。

■ 横断歩道の摩耗が引き起こした“悲劇”と、制度改正の意義

横断歩道の白線が見えにくくなっていたことが原因で、重大事故につながったケースも存在します。

2018年10月、川崎市で横断歩道を渡っていた男性がタンクローリーにひかれ、大けがを負った事故では、裁判で「白線が完全に消えており、運転手が認識するのは困難だった」と判断され、無罪判決が下されました。

このような事例を防ぐためにも、白線の耐久性を上げ、摩耗しにくくすることは非常に重要なのです。

■ まとめ:白線に隠された“安全と効率”のバランス

一見ただの白線に見える横断歩道。 しかしその裏側には、安全性、視認性、美観、費用効率と、複数の目的を両立させるための試行錯誤が隠されています。

ゼブラ型への移行、間隔拡大の制度改正、視覚障害者への配慮——。 こうした取り組みが、私たちの何気ない日常を支えてくれているのです。

次に横断歩道を渡るとき、ちょっとだけ足元の白線に注目してみてください。 そのデザインの変化には、社会の変化と技術の進歩、そして「みんなが安心して道を渡れるように」という想いが込められています。