普通自動車免許、第一段階技能教習の中で最も苦手な方が多いのがS字であります。指導員の言う通りにやっても上手くいかない。教え方が悪いのか、頭ではわかっているのに感覚がつかめない。そんな方が多いのではないでしょうか?

また練習中は上手くいっているのに修了検定(仮免検定)になると、緊張のせいか舞い上がってしまい、脱輪してしまう。S字が原因となって不合格になる方の多くは、こう言います。「初めてぶつかってしまいました。緊張で硬くなってしまいました。」と…。

でも実際は違います。緊張のため脱輪したのではありません。不合格のあなたは、S字を完全にマスターしていなかった、S字のことをきちんと理解していなかった、今までたまたま通れていただけだったんだと認識すべきであります。

というわけで今回は、S字が全く通過できない方はもちろん、修了検定前の再確認をしたい方、また修了検定不合格になった方、そしてお友達やご家族の方に通り方をきちんと教えたい方など、S字マスターの秘訣を基本的なことから、指導員の陥りやすいダメな指導法、私独自の解決法などをまとめていきたいと思います。

まずは敵(S字)を知ろう

S字コースって、実は意外と“幅広”なんです。

…と言うと驚かれるかもしれませんが、まずはこの「敵」であるS字がどんなものか、技術の話をする前にしっかり理解しておきましょう。

S字コースの幅は3.5m。

普通自動車の車幅はおよそ1.7m(ミラーを除く)ですから、単純に考えると“車が2台並べるくらいの幅”なんです。これ、意外と知られていません。

さらに、S字のカーブは完全な半円ではなく、「円周の8分の3」の長さになっています。

計算すると、

2 × π × 半径(7.5m) × 3 ÷ 8 = 約17.66m。

つまり、カーブ1本で17m以上の距離を通ることになります。

「もっと広く作ってくれれば簡単なのに…」と思ったことありませんか?

でも実は、3.5mという幅にはちゃんとした理由があるんです。

現実の道路でこんな道、そうそう見かけませんよね?

でも例えば、狭い一方通行の道路で、右や左に交互に車が駐車されている状況を思い浮かべてください。

まさにこの「ジグザグ感」がS字にそっくりなんです。

この3.5mという幅、道路交通法的には「意味のある幅」なんです。

路上駐車をする場合、その右側に3.5m以上の余地がなければ駐車してはならないと決められていますし、公道に設置される道の幅も原則として4m以上が必要です。

つまり、実際の道路でも最低限必要とされる幅が、この3.5mという設定の根拠なんです。

「4mなら通れるけど、3.5mだと無理」というようではダメ、という前提でこの課題が作られているということですね。

S字が苦手な人に多い特徴とその対策

「S字が苦手なんです…」という声をよく耳にしますが、私の指導経験から見ると、実はある“共通点”があります。特に多いのは、小柄な女性の方。もちろん個人差はありますが、教習現場ではこの傾向がよく見られます。

では、なぜ小柄な方にS字が難しく感じられるのでしょうか?理由は大きく2つあります。

1. 目線の高さの問題

背が低いと、それだけ視線も低くなります。そのため、前方の広い範囲が見えにくく、特にカーブの形状や進行方向をつかむのが難しくなります。結果として「感覚だけで走ってしまう」「車の向きが読めない」といった状態に陥りやすいのです。

➡ 対策:

クッションを使って目線の位置を高くするのがおすすめです。目線が上がることで、前方の情報がグッと入りやすくなり、進む方向やカーブのラインも格段に見やすくなります。

2. ハンドル操作が窮屈になりやすい

座席を前に出してブレーキに足を合わせると、体がハンドルに近づきすぎてしまい、腕が自由に動かせず、ハンドルをうまく回せなくなる方が多いです。

➡ 対策:

正しいハンドル操作の練習を繰り返すことが重要です。回し方・戻し方を家でもお鍋のフタなどを使って練習してみましょう。ハンドルがどれだけ回っているのか、まっすぐに戻っているのかをつかめるようになれば、S字の通過もずっとスムーズになります。

速度にも要注意!

もう一つ多いのが、走行速度が安定しないケースです。

- 遅すぎると…

→ 車がほとんど進まないため、今どの方向に向かっているのかがつかみにくくなります。 - 速すぎると…

→ ハンドル操作が間に合わず、大回りになってコースをはみ出してしまうことも。

➡ ちょうど良い速度の目安は?

クリープ現象だけで進むと速すぎ、止まりそうなくらいだと遅すぎです。

理想は、軽くブレーキを踏みながら、じわじわ進む感覚です。

(ちなみに、S字通過中にスピードメーターを見る余裕はないので、数字ではなく“感覚”を大事にしてください)

※番外編「私が思う、「こんな指導員はダメだ!」

「縁石がボンネットのこの辺に見えたら、1回転くらい回してみて!」という様な、縁石の見え方やハンドルの量で指導するのは指導としては手抜き!他の形状では通用しないし、それで通過できたとしても車両感覚は掴めぬままでS字をマスターしたとは言えません。

S字を極めるために必要な“考え方”

S字を上手に通るためには、「車がどう動くか」をイメージできる感覚──たとえば「ハンドルをどれだけ切れば、どれだけ曲がるのか」「後輪が内輪差でどのくらい内側に入るか」といった“車両感覚”が重要です。…とはいえ、そんな感覚がすでに備わっていれば、S字でつまずくこともないでしょうし、今この記事を読んでいるあなたは、きっと「今まさにそこで悩んでいる」状態のはずです。

そこで今回は、「S字で失敗しにくくなる考え方」に絞ってお伝えします。

最大のキーポイントは、「外側にしっかり膨らむこと」、つまり**“内側からしっかり距離を取ること”**です。

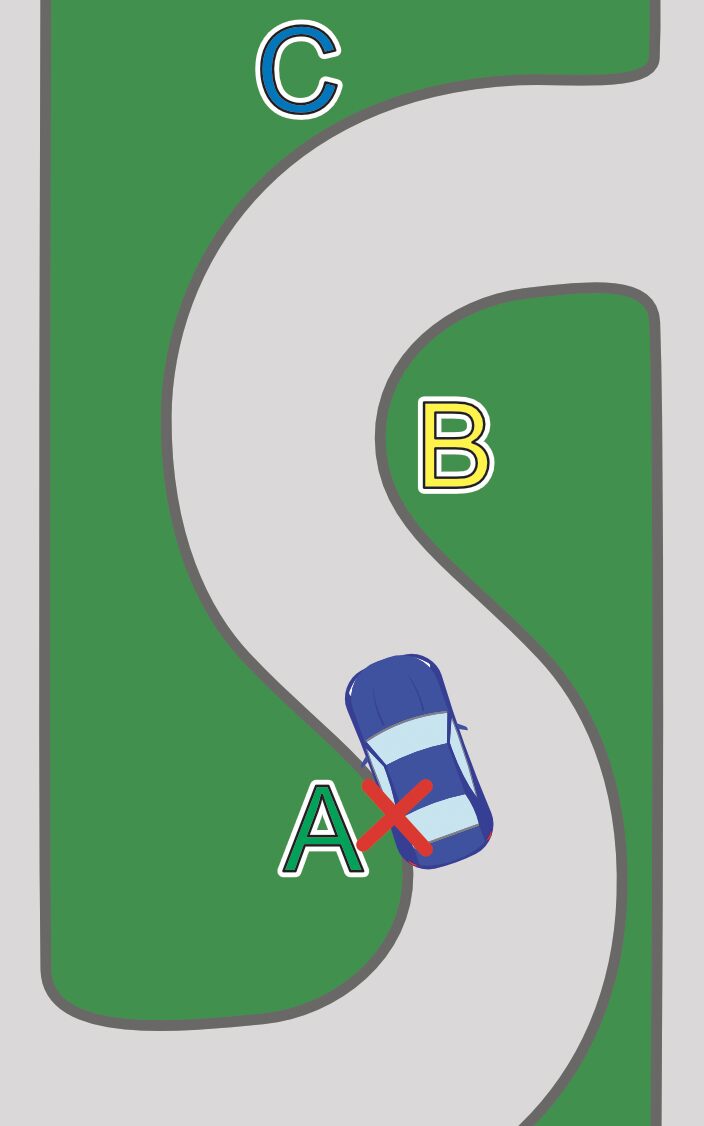

S字で失敗しやすいケースの多くは、上のイラストのように内側(縁石)に近づきすぎて、後輪が引っかかってしまうパターンです。この原因は、「Bの山」を回避しようとして本能的に「小回りしてしまう」ことにあります。内側を避けるためには「できるだけ外側を使って回る(=「Bの山」に近づきながら大回りで通る)」必要があります。

この「大回り」のコツは、ただ膨らめばいいというわけではありません。たとえば、S字のカーブに入る際、左側の縁石(=内側「Aの山」)から十分に離れておくことで、右カーブにゆとりを持って入れます。逆に、最初から内側(「Aの山」)に寄ってしまうと、その先で曲がりきれなくなり、後輪やボディが接触するリスクが高まります。

つまり、S字では最初から「内側「Aの山」から離れ、外側「Bの山」をしっかり使って曲がる」というライン取りが不可欠。自分の車が“どの位置にいて、どこに向かって動いているのか”を意識しながら、スペースを最大限活用する意識を持つことが、成功への近道です。しかし、残念ながら、「Bの山」に近づけば近づくだけ、「Bの山」はボンネットの死角に入り、見えなくなることから、恐怖心が増し、逃げたくなてしまうというのが問題なのです。

では、これを解決するために、攻略法について説明します。

裏技:視点で変わる!S字の通り方

ここまで基本や考え方をお伝えしてきましたが、最後に「意識の向け方」で劇的にS字通過が変わる裏技をご紹介します。

✅それは、“内輪がS字の中心線を通るイメージを持つ” ということです。

もちろん車の下のタイヤは見えませんが、走行中に“進行方向の道の真ん中”に「車体の左前あたり」がかかっているイメージを持つだけで、自然と正しいライン取りができます。

この意識を持つことで:

- ハンドルを切るタイミングが適正になる

- 目線が自然と先を向くようになる

- 車体全体の動きに余裕が出る

という好循環が生まれます。

これは私が実際の教習で多くの生徒さんに伝え、成功率が飛躍的に上がったテクニックです。ぜひ活用してみてください。

ただし、もちろん内側の前輪も見ることはできない場所(死角)なので、見えない場所の想像力はどうしても必要になりますが・・・。

まとめ

仮免検定で不合格になる最大の理由は「脱輪」、中でもS字走行中の接触や乗り上げが多く見られます。これは単なる緊張のせいではなく、「正しいライン取り」「車両感覚の理解」「視点の置き方」のいずれか、あるいはすべてが不十分なまま検定に臨んでいることが原因です。

今回の記事では、S字コースの構造や、苦手な人の特徴、避けるべき教え方、そして成功率を飛躍的に上げるコツまでをお伝えしました。

特に、「S字の中心線に内輪を乗せるイメージで進む」「しっかり外に膨らむ」という考え方が、最も多くの教習生に効果がありました。

なお、「どうしても内側に寄ってしまう」「通れたり通れなかったりして不安定」という方は、操作だけでなく“意味”を考えながら練習を繰り返してみてください。車がどう動くかを“想像できる力”がつけば、S字通過はもう怖くありません。

次回は、「クランクの通行方法」について解説する予定です。

焦らず、慌てず、しかし確実に──S字を克服して、仮免合格を勝ち取りましょう!

★脱輪した時の切り返し方法はこちら★