はじめに:多くのドライバーが誤解する「ゼブラゾーン」の真実

交差点の手前や、車線が増減する場所でよく目にする白と斜線のペイント、通称**「ゼブラゾーン」。正式名称を「導流帯(どうりゅうたい)」**といいます。

「ここを走ってもいいの?」「踏むと違反になる?」

多くのドライバーがその正しい意味を曖昧にしたまま運転しており、特に右折レーンに進入する際にこの導流帯をめぐっての事故が多発しています。

この記事では、導流帯の正しい定義から、導流帯をめぐる衝突事故の過失割合を実際の判例に基づき徹底解説します。運転のプロとして、安全運転に必要な知識をしっかりと身につけましょう。

■ 導流帯とは?違反になるの?

まず、導流帯が何を意味し、どのような法的拘束力があるのかを正しく理解しましょう。

導流帯(ゼブラゾーン)の正しい定義

導流帯は、道路交通法上の用語ではありませんが、車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所に設けられる標示板やペイントです。この白の斜線模様(ゼブラ)は、ドライバーに**「そこには進入しない方が良い」**という注意を促すことを目的としています。

道路交通法上は、この導流帯を「通行禁止」とする標示や規制がないため、**導流帯の上を走行すること自体は「直ちに違反ではない」**というのが基本的な解釈です。

「直ちに違反ではない」が、「通行推奨ではない」

この「直ちに違反ではない」という点が、ドライバー間で混乱を生む最大の原因です。

導流帯の設置目的はあくまで**「車両を安全な方向へ導くこと」**であり、例えば「右折レーンにスムーズに導く」「車線変更が必要な場所を警告する」といった役割があります。

しかし、導流帯の多くは、交通上の危険がある場所や、車線変更が完了していない車と直進車が接近する場所に設けられています。

そのため、導流帯を走行すること自体は違反でなくても、導流帯内で事故を起こしたり、導流帯から急に車線変更をして他の車の通行を妨害した場合は、**「安全運転義務違反」や「進路変更禁止違反」**などが問われる可能性があります。

導流帯と似た標示との違い

| 標示名 | 意味・目的 | 法的な拘束力 |

| 導流帯(ゼブラゾーン) | 車両を安全な方向へ誘導 | 通行可(ただし非推奨) |

| 立入禁止部分 | 交通の妨げになるため進入禁止 | 通行不可(違反になる) |

| 安全地帯 | 路面電車乗降者や歩行者の安全確保 | 通行不可(原則進入禁止) |

導流帯は「立入禁止部分」や「安全地帯」とは異なり、**「通行してはいけない場所ではないが、危険だから避けるべき場所」**と理解することが重要です。

2. ■ 導流帯をめぐる衝突事故|判例にみる過失割合

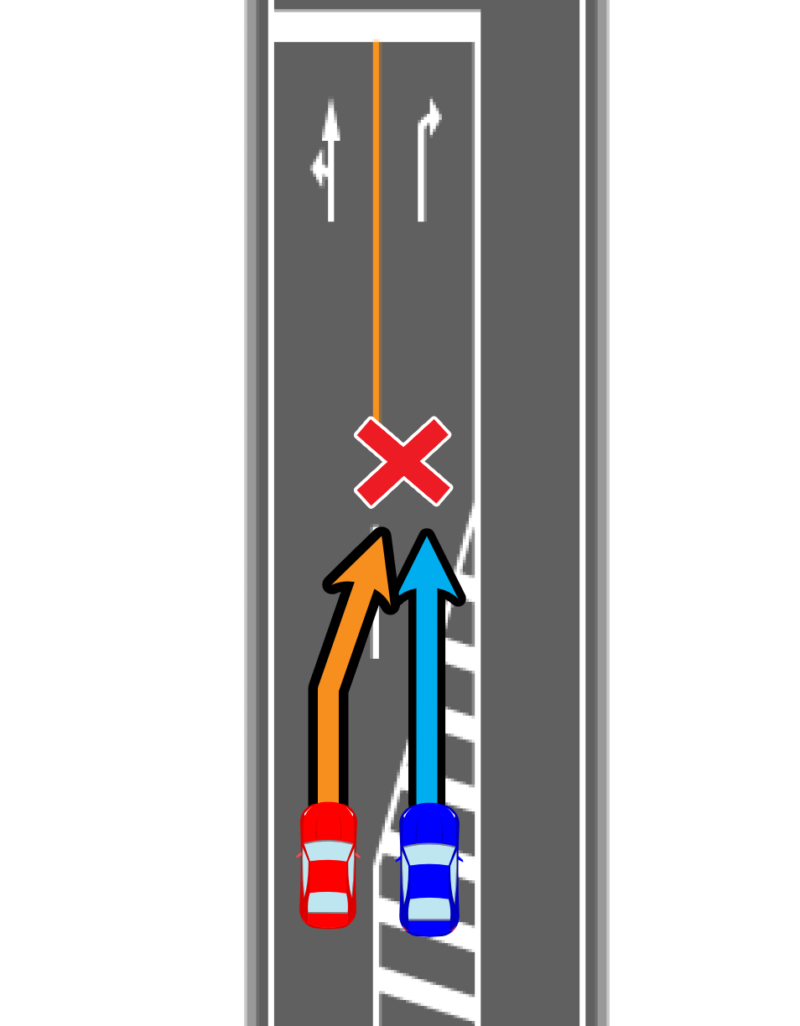

導流帯をめぐる事故で最も多いのが、**「導流帯を使って車線変更・右折しようとする車」と「隣接する直進車」**との衝突事故です。この場合、過失割合はどのように判断されるのでしょうか。

事故の典型的なパターン

【事故状況】 片側2車線(または3車線)の道路で、右折レーンが導流帯を挟んで設けられている交差点。

- 車両A(導流帯進入車):直進車線から導流帯を走行し、そのまま右折レーンへ進入しようとした、または導流帯から直進車線に戻ろうとした。

- 車両B(直進車):車両Aの隣を直進していた。

判例が重視する「導流帯の目的」

裁判所が過失割合を判断する際、導流帯が**「通行を控えるべき場所」として機能している点と、「進路変更時の注意義務」**の二点を重視します。

導流帯は、一般的に直進する車線を優先させ、右折や左折レーンへ安全に導くためのものです。そのため、導流帯を走行している車は、隣接する車線からの進路変更車とみなされ、より重い注意義務を負う傾向があります。

💡 判例の傾向:導流帯進入車(車両A)に重い過失

導流帯を走行している車が、導流帯を跨いで直進車線に戻ろうとした際に直進車と衝突した場合など、導流帯を不適切な走行とみなされるケースでは、導流帯進入車(車両A)の過失が重くなることが多く見られます。

具体的な判例では、以下のような過失割合が認定されています。

| 判例の状況 | 車両A(導流帯進入車)の過失 | 車両B(直進車)の過失 | 裁判所の判断のポイント |

| 導流帯から急な進路変更 | 70% | 30% | 導流帯を走行していた車両Aが、隣の車線に十分な確認をせず急に進路変更をした点を重く評価。 |

| 導流帯内の低速走行 | 60% | 40% | 導流帯内で低速走行・停止していた車両Aが、後方確認が不十分なまま発進・進路変更した。しかし、直進車Bも導流帯に接近する車両への注意義務を怠ったとして一定の過失を認定。 |

重要な教訓: 導流帯は「危険を回避するために作られた場所」であり、そこをあえて走行したり、そこから不適切なタイミングで車線変更をすることは、事故の発生原因とみなされやすい、ということです。

■ 一般的な過失割合の目安

判例は個別具体的な状況により変動しますが、交通事故の過失割合を定める際の基本的な考え方(判例タイムズなど)に基づくと、導流帯やそれに類する場所での事故は、**「進路変更を試みた側」**の過失が重くなる傾向にあります。

過失割合の基本ベース【進路変更 vs 直進】

導流帯を跨いだ進路変更は、**「隣の車線へ進路を変える行為」**として扱われます。

| 事故類型 | 車両A(進路変更車)の過失 | 車両B(直進車)の過失 | 備考 |

| 基本の過失割合 | 70% | 30% | 進路変更車には、後続車や並走車の安全を確保する重い義務がある。 |

過失割合が修正される要因(加算・減算要素)

この基本割合から、以下のような状況に応じて過失割合が修正されます。

| 修正要素 | 影響を与える側 | 過失割合の変動 |

| 進路変更の合図不履行 | 進路変更車(A) | Aの過失を加算(+10%) |

| 直進車の著しい速度超過 | 直進車(B) | Bの過失を加算(+10%~20%) |

| 導流帯を跨いだ急な変更 | 進路変更車(A) | Aの過失を加算(+10%) |

| 直進車の前方不注意 | 直進車(B) | Bの過失を加算(+10%) |

⚠️ 運転のプロとしての警告

**「30%の過失」とはいえ、事故を起こせば保険等級は下がり、時間と精神的な負担が発生します。導流帯をめぐる事故では、「導流帯は走行しない」**という意識を持つことが、事故そのものを避ける最善策です。

■ 教習・高齢者講習で伝えたいポイント

教習指導員や高齢者講習の場で、この導流帯についてドライバーに最も伝えたいことは何でしょうか。それは**「導流帯=危険予知のサイン」**と捉える意識改革です。

1. 導流帯は「通行を控えるべき領域」と認識する

導流帯は、単なるペイントではありません。「ここから先は車線変更や進路選択が複雑になるので、予め正しい車線に入っておきなさい」という、道路管理者からの強いメッセージです。

- 導流帯が見え始めたら、すでに車線変更のタイミングを逸していると認識しましょう。

- 導流帯に入る前に、必ず正しい進路を選択し、隣接車線への安全確認と合図を完了させましょう。

2. 進路変更の「3秒前合図」と「目視確認」を徹底

導流帯付近での事故の多くは、**「進路変更時の安全確認不足」**に起因します。

- 合図の義務:進路を変える3秒前からウインカーを出す義務を必ず守りましょう。

- 死角の確認:ミラーだけでなく、必ず**目視(直接視認)**で隣の車線にいる車やバイク、自転車の有無を確認してください。わずかな確認の怠りが、過失割合を重くします。

3. 高齢ドライバーへの特別な注意

高齢者講習では、特に認知機能の低下による危険性の高まりを伝えています。

- 瞬時の判断ミス:導流帯付近は車線が複雑になりやすく、瞬時の判断が求められます。認知機能の低下があると、**「導流帯を跨いでいいか」「今、車線変更すべきか」**の判断が遅れ、それが事故につながります。

- 広すぎる導流帯の罠:広すぎる導流帯を「走行してもいい空間」と誤認し、そこから急に適切な車線に戻ろうとして事故を起こすケースも報告されています。

高齢ドライバーは、特に早い段階で進路を確定し、導流帯を「存在しないもの」として扱う意識が必要です。

■まとめ

導流帯(ゼブラゾーン)に関する知識は、安全運転の基礎でありながら、多くのドライバーが見落としがちなポイントです。

導流帯の教訓を再度確認!

| 導流帯の真実 | 事故回避のための行動 |

| 走行は違反ではないが、非推奨 | **「通行しない」**のが最も安全な選択です。 |

| 進路変更車は重い注意義務を負う | 導流帯から出る際は、隣接車線に100%の優先権があると認識し、慎重に行動しましょう。 |

| 事故の過失は進入車が重くなる傾向 | 導流帯を利用したことで、事故の際、あなたの過失が重くなるリスクが高まります。 |

運転は、**「正しい知識」と「譲り合いの心」**で成り立っています。

「あの車はルール違反だ!」と憤る前に、あなたが導流帯を避けることで、他の車の円滑な流れを確保し、事故のリスクをゼロにすることができます。

今日から導流帯を**「危険な場所」**と捉え、ゆとりを持った運転を心がけましょう。それが、あなた自身の安全と、同乗者、そして社会全体の安全につながります。