交差点手前でよく見かける「ゼブラゾーン」。このエリアを踏んで右折レーンに入る車、実は多いですよね。

しかし、その一瞬の判断が重大な過失事故を招く可能性があることをご存じでしょうか?

今回は、ゼブラゾーンをめぐる交通事故に関して、実際の裁判例を交えて解説します。

教習生からベテランドライバー、高齢者ドライバーまで、安全運転のヒントとしてお役立てください。

■ 導流帯とは?違反になるの?

通称「ゼブラゾーン」とは、道路標示である「導流帯」のことです。 進行する方向を「誘導」するために設けられたエリアです。

見た目は斜線の白線や網掛け模様で、主に交差点の手前で右折・左折レーンの振り分けとしてよく見られます。

- 法律上の扱い: 踏んでも「即違反」ではありません(=通行禁止標示ではない)

- 実際には: 安全運転義務や進路変更時の注意義務を問われる可能性があります。

👉つまり「踏んではいけない」と明文化されてはいませんが、事故が起これば不利な判断が下る可能性が高いのです。

■ 導流帯をめぐる衝突事故|判例にみる過失割合

【事例】東京地裁 平成23年(ワ)第11011号

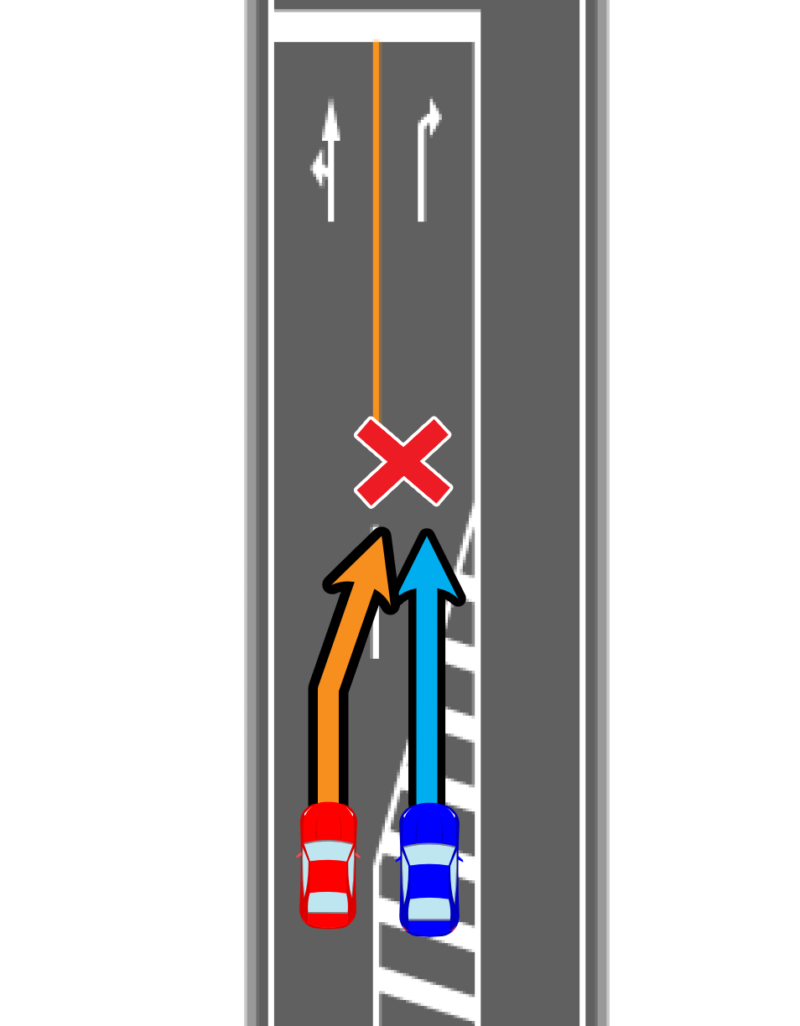

- A車:導流帯を踏んで右折レーンへ進入

- B車:導流帯を避けて、正しく右折レーンへ進入

- 双方が導流帯出口付近で接触事故を起こしたケース

裁判所の判断:A車 80%、B車 20%の過失割合

▸ 主な理由:

- A車は導流帯を無視し、安全確認も不十分

- B車も左右の安全確認が不十分だった点が20%加味

👉この判例からもわかる通り、導流帯を踏んだ方に圧倒的に大きな過失が認定される傾向があります。

■ 一般的な過失割合の目安

| ケース | 過失割合(導流帯進入車:正規車) |

|---|---|

| 導流帯を軽くまたいで進入 | 70 : 30 〜 80 : 20 |

| 一気に斜めに進入した | 80 : 20 〜 90 : 10 |

| 正規車が極端にスピード超過等 | 60 : 40〜70 : 30(条件付き) |

※保険会社や事故状況によって変動あり。ドラレコ映像が重要な証拠になります。

■ 教習・高齢者講習で伝えたいポイント

- 導流帯は「見えない壁」と意識させること

- 「先に行きたい気持ち」が事故のリスクを高める

- 安全確認と法令遵守の重要性を繰り返し強調

👉導流帯を踏む運転を教習段階で矯正しておくことが、高齢になっても安全運転を継続するカギとなります。

■ まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 責任 | 導流帯進入車に7〜9割の過失認定が多い |

| 違反 | 踏む行為自体は違反ではないが、安全運転義務違反のリスクあり |

| 判例 | 東京地裁 H23年ワ11011号:導流帯通過車が80%の過失 |